发布日期:

新闻镜头里的徐先生

把新闻摄影从单纯的个人爱好上升为职业生涯中的一项业务,对我来说是一个摸石头过河的过程。徐德龙先生掌校期间,恰是我的新闻摄影实践从无到有的阶段。期间,我作为学校新闻从业者之一,拍摄了徐先生的很多照片,其中有三幅照片让我记忆犹深。

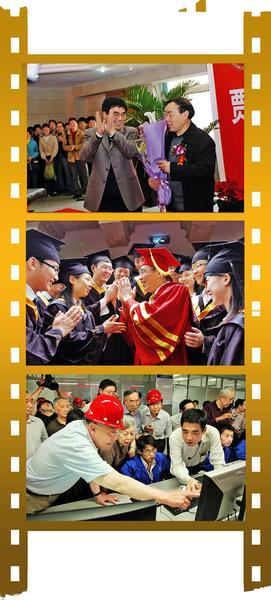

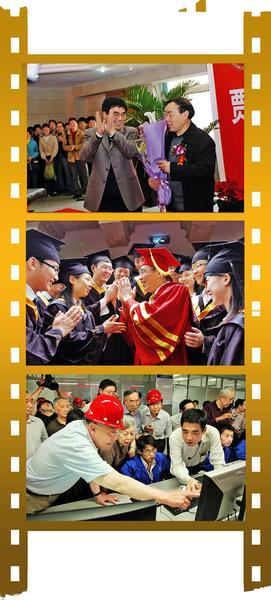

2005年4月12日10时56分38秒,我摁下了快门。客观地说,这幅照片拍斜了,左上角还隐隐可见摄像机的一角。幸运的是,照片准确地抓取了新闻人物的表情以及眼神交流的瞬间,让观众产生了较强的共鸣感。当时,我的前后左右位置均被个头高大的社会媒体同行占据,我几乎寸步难移。当师生代表献花后徐先生鼓掌的场景突然出现时,我右手高举着相机一阵“扫射”,到底拍得怎么样,我心里有谱却无绝对把握。直至返回办公室导出数码照片仔细看过后,才算是松了一口气。

这一天的上午,著名作家贾平凹长篇巨著《秦腔》首发式暨新闻发布会在我校雁塔校区图书馆举行。在这部自2003年春天动笔、历时近两年四易其稿的长篇里,作家以独到的眼光解读了中国农村近20年的历史。《秦腔》是平凹的第12部长篇小说,亦是他2003年1月担任我校人文学院院长之后创作的首部长篇小说。2008年10月,贾平凹的《秦腔》与迟子建的《额尔古纳河右岸》、麦家的《暗算》和周大新的《湖光山色》荣获第七届茅盾文学奖。

非其地,树之不生;非其意,教之不成。多年来,我校在强化土木建筑类等学科特色的同时,不断加强人文和艺术类学科建设,以科学与人文相互交融、相互支撑的人才培养理念推动大学文化建设,进一步营造了兼收并蓄、宽容大气的学术及教学科研环境,相继聘请了建筑大师张锦秋,著名作家王蒙、贾平凹、陈忠实等相关领域的领军人物进校任职、任教,使学生在潜移默化中,进一步树立起求真求实的科学精神和求善求美的人文精神。

每一年的毕业典礼,对于新闻人而言都是一次必经的摄影实践,好拍,也难以拍好。好拍是因典礼流程化有规律,难拍好是因拍出新意不易。直至2009年6月19日的本科生毕业典礼结束后这一幅照片的出现,我终于可以给自己近年来持续拍摄该题材一个交代了。

这张照片随后在6月30日出版的校报上首发,在“传统礼师生情”标题下,我加注了一段说明文字:在放缓的脚步中,在回望的目光里,师生之间的恋恋不舍依然清晰可见。此时此刻,毕业生想再聆听一次先生的谆谆教诲,校长徐德龙院士就这样被大家拥住,大家就这样带着校长的嘱托和祝福迈上人生新旅。话别之际,徐校长与毕业生心有灵犀般合掌互致感谢与问候,真情流露之余,愈显以生为本情怀。

作为一个科学家、一所大学的校长,徐德龙给业界内外人士留下最深刻印象的是其勇于第一个“吃螃蟹”且锲而不舍的探索精神。在我对徐先生的整体印象里,他首先是一名科研工作者。徐先生掌校多年,这一印象也没有减弱半分,因此去拍出徐先生从事科研工作的高光时刻,一直是我的心愿。我拍摄的徐先生新闻影像林林总总,多见学校大型活动、学术交流等场面,科研方面的在数量上并不突出。

2011年5月28日,徐德龙院士团队发明的悬浮态高固气比预热分解理论与技术,通过了由中国工程院副院长谢克昌院士担任组长、多位院士组成的专家组的技术鉴定。专家组认为,该成果成功地实现了从理论创新到技术发明再到工业应用的原创性成果转化,实现了回转窑水泥熟料煅烧技术一次新的突破,多项指标达到国际领先水平,是具有我国自主知识产权的原创性工艺技术,对于改造现有的干法生产线,进一步提高我国水泥工业的节能减排水平,具有重大现实意义。

就在此前一天,我随同技术鉴定专家组,前往陕西阳山庄高固气比预热分解工艺水泥熟料生产线拍摄采访。在生产线中控室,徐院士回答了专家们的一系列技术质询。这幅照片作为徐院士勇攀科研高峰的一个缩影,就此留在了悠悠时空之中。

岁月不居,时节如流。当日子进入2019年9月21日,不知不觉之间先生仙逝已有一年。感念于先生风骨,我惶恐之余写就此文,谨以此表达对先生的敬意。曾经的光影永远地留在了历史的深处,也依然时常从生命情感和人生记忆的长河里复苏,再一次激励包括我在内的很多人,在新时代仍要不断前行,接续奋斗!