发布日期:

何能飞天潜海须当千锤百炼

我衷心祝贺西安建筑科技大学资源工程学院办学60周年暨推进“双一流”建设大会隆重召开。

学院起起伏伏,历尽坎坷,如今终于傲然雄立,着实令人兴奋不已。

我与敬爱的西安母校结缘,始于五十多年前。人到晚年记忆力会衰退,但珍贵的往事至今历历在目。

20世纪50年代初,苏联援助我国156项工业建设并为每项建设培养一套技术人员,其中有当时国内产钼最多的辽宁杨家杖子矿务局。东北有色局决定派该局副局长领队,从东北各矿选拔人员组成20人小组到苏联矿山实习一年。我从吉林夹皮沟金矿被选出并担任小组副组长。当时我看到苏联教育发达,矿山的领导和技术人员全系大学和中专毕业,文化素质和专业水平都相当高。其中的中专生,也纷纷进入大学的函授班继续学习深造,这令我触动很深,大受启发。

那时我国的大学函授教育也开始兴起。我回国到杨家杖子工作不久后的1956年,即和几个同事一起,报名参加东北工学院的采矿专业函授班学习。但在1957年风浪中被组织决定终止了。

1958年,我转调到山西中条山有色金属公司。1961年初,我已担任公司生产技术处副处长,主管全公司生产技术工作,但总觉得自己理论水平不足,有的事力不从心。在公司领导支持下,从1961年至1966年,我有幸进入西安冶金建筑学院矿山开采专业的函授班学习。五年时间里,尽管工作十分繁忙,但我仍坚持学习不懈。无论是节假日和每个没有会议的晚上,我都必须学习。下矿学、在火车上学、在机场候机时学、外出开会时也学。那时学院函授的办法是在每个寒暑假中,用七到十天时间,集中各地学生到校,由老师对前半年的各门功课进行考试评分,接着再对下学期的功课作布置和概括讲解。

当时交通甚为不便。每次去时,我们都要从中条山乘火车或汽车到侯马,再转火车到风陵渡口,乘小木船横渡黄河,上岸后步行半个多小时到潼关,最后转火车到西安。顺利时当天晚上可赶到,有时还必须中途在潼关住一晚。60年代初国家经济遭遇困难,学院的生活条件差。夏天很热,蚊子多,冬天又很冷;食堂伙食也不好。我去过一个老师住的筒子楼里,一侧是多家宿舍,另一侧是个长走廊,每家都在长廊上烧火做饭,廊端为一公共厕所。

五年里我咬牙坚持下来,所写作业本叠起来有一两尺高,考试几乎门门五分。学习开始时,从各地来的包括中条山的七八人在内的共40多人,毕业时只有我和中条山的安庆刚两人,安庆刚后任公司总经理和党委书记。

这五年学习使我的专业理论水平大有提高,并锻炼了不怕吃苦受累的精神和坚持不懈的毅力,使我终身受益。这里,我要衷心感谢西安冶金建筑学院,她是我大学的母校,还要衷心感谢在假期内不辞辛劳认真讲学的老师们。

1985年初,中央决定把有色金属工业从冶金部划分出来,成立直属国务院的中国有色金属工业总公司,并任命我为总经理。

1986年,学院举行成立30周年庆典,我受邀参加并在庆典大会上讲话。40周年时,我因故未能参加,但寄去题词祝贺。

2006年9月,在学院成立50周年庆典时,我再次应邀参加。第二天,采矿系1982级、1985级和1986级毕业返校参加庆典的校友们齐聚座谈,学院有关领导、老师和我都参加了。大家纷纷发言,气氛十分热烈。我也讲了话,一是强调矿业开发在国民经济发展中的重要性;二是讲搞采矿必须要吃得苦;三是建议校友们学好英语,走向世界。会上,我呼吁校领导把2000年撤销的采矿工程系尽快恢复起来。

此时学校已将“西安冶金建筑学院”更名为“西安建筑科技大学”,由徐德龙同志担任校长。徐校长待人热情友好,能干并善于工作。学校召开了第二届校董会,推举徐匡迪为名誉主席,我和其他几人为名誉副主席。

会议期间,我曾去前副院长胡琨家中探望,她当时已92岁,是个老革命,为人正派,说话爽直,我一向十分敬重她。她一生未婚,无儿无女,学校对她的生活照顾周到,安排一位保姆常年陪护她。

校长徐德龙2003年当选中国工程院院士,2014年被调到北京担任中国工程院副院长。在我80岁生日时,他书写“上善若水”的条幅赠我。其词意我不敢当,但他的书法别具一格,令人惊叹。

徐校长到北京任职后,我和曾任有色总公司副总经理的西安校友张健,几次和徐校长餐聚叙谈,十分亲切。不料几年后他患病住院,在他治疗和病危期间,我和张健都去医院探望。2018年9月21日,徐校长不幸逝世,享年66岁。我们失去一位老校长,国家失去一位优秀科学家,我们永远怀念他。

不久前的8月13日,资源工程学院卢才武院长给我来电话,盛情邀请我参加学院办学60周年暨推进“双一流”建设大会。他还告诉我,采矿工程系早已更名为资源工程系,并于2008年恢复招生:去年9月,西安建大正式设立资源工程学院,现有采矿工程、矿物加工工程和安全工程三个专业,学生528人、研究生155人。我听后高兴极了。因年老多病、行走慢且不稳,我已不能去西安参加此次庆典活动了,非常遗憾。只能写就这篇文章作纪念。

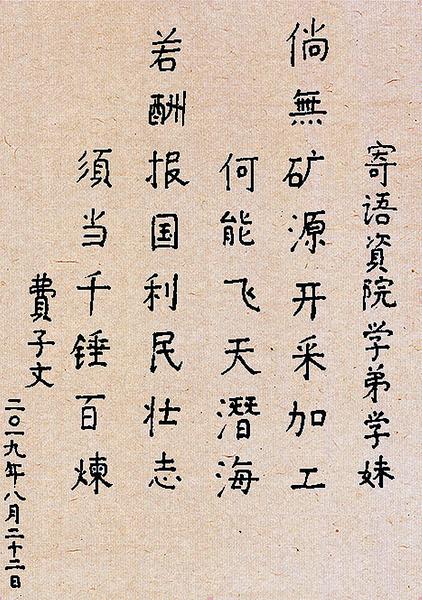

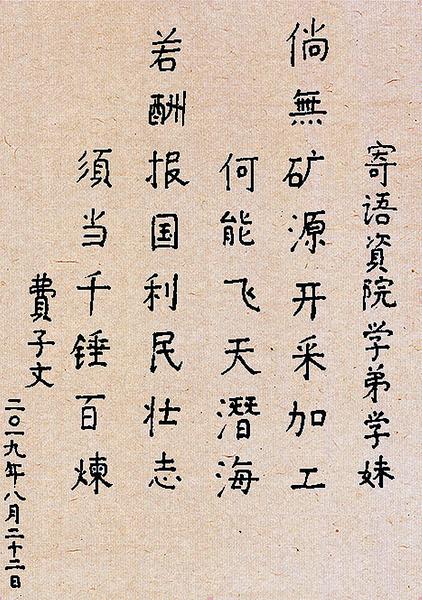

我再遵才武院长所嘱,题词如下:

寄语学院诸学弟

倘无矿源开采加工何能飞天潜海

若酬报国利民壮志须当千锤百炼

(作者1961-1966年在我校采矿专业函授学习,曾任中国有色金属工业总公司总经理)