发布日期:

绿色建筑的缔造者

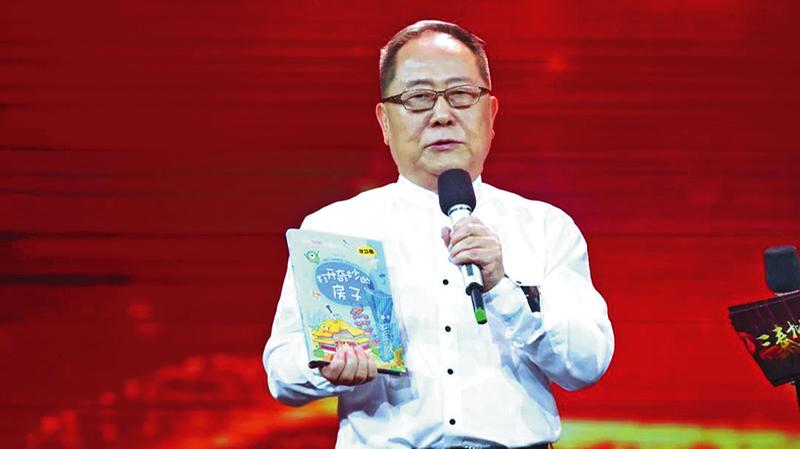

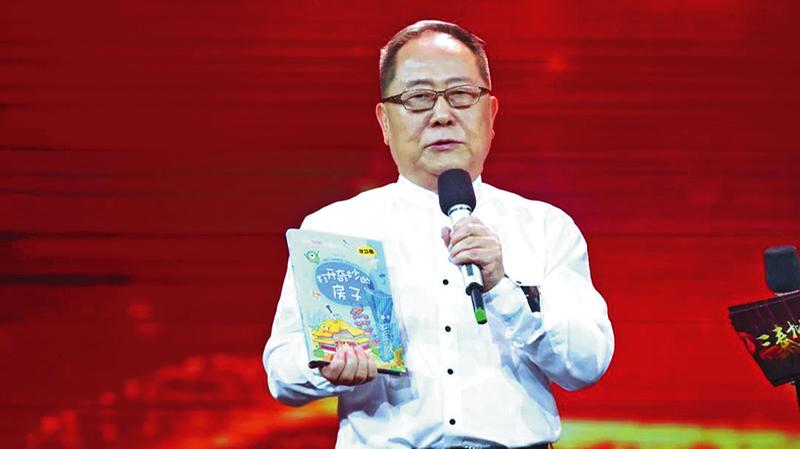

刘加平院士做客陕西广播电视台《三秦楷模发布厅》讲述“绿色建筑全国重点实验室”团队事迹。

“绿色建筑全国重点实验室”团队设计的部分低碳节能建筑

对于许多生活在西北地区以外的人来说,对窑洞的认识始于延安。

窑洞,黄土高原的记忆,中国人智慧与坚韧的象征。它不仅是陕北农民安身立命的家园,也因与中国革命密切联系,而被涂抹上了浓浓的红色。

传统窑洞在西北农村广泛普及,具有冬暖夏凉、就地取材、节省资源的优点。但是,随着经济发展和人民生活水平的不断提高,采光不足、通风不畅、间宽不够、没有现代化的上下水系统的窑洞逐渐与人民对高品质生活的追求格格不入。

如何把窑洞这一地域特色浓郁的传统民居持续发展下去?中国窑洞还有没有可能成为新的建筑时尚?有没有可能让它脱离中国西部乡土文化异变与消亡的严重威胁?这些成为刘加平苦苦思索的课题。

1996年,刘加平科研团队开展了“黄土高原绿色窑洞民居建筑研究”课题,开始运用绿色建筑原理,对传统窑洞进行创新改造。刘加平认为,这不仅有极好的社会经济效益,而且可以在乡村民居建筑可持续发展领域闯出一条新路。

之后的日子里,刘加平带领团队马不停蹄地往返于延安和西安之间,一边在当地进行考察调研,一边在西安的实验室对土壤样本、各种建筑材料、窑洞结构进行分析研究。

“那个时候都是坐绿皮火车去延安,坐一晚上,然后第二天开始调研。”谈及当时的情况,团队成员杨柳教授说。

长期的奔波并没有阻碍团队前进的脚步。最终,他们成功设计出了“进阶版”的新型窑洞——窑洞结构从一层变为两层,室外增加了阳光房,用大玻璃窗增加采光,窑洞顶上安装太阳能热水器,采用地热、地冷的通风系统来调节室内温度。这样一来,窑洞的缺点都被解决了,而且节能环保,成本问题也得到了解决。

这种具有现代生活气息、设施齐备的新型窑洞怎样才会被老百姓接受?刘加平认为,必须选择一个示范点,由科研经费加上地方补贴,让老百姓再拿出一部分钱,集中搞起来,然后再向社会推广。经过精心挑选,团队把兴建新型窑洞的村落选在了枣园。

“房屋建成以后运行成本很低,满足所有的功能,新颖的形式吸引了很多城市里面特别是住房系统的人看。”刘加平院士说。

新型窑洞让延安枣园村再一次引起了世人瞩目。而这一次,不仅因为它历史上的红色,也因为建筑理念上的绿色。2006年,“绿色窑洞”研究课题获得了联合国人居署颁发的“世界人居奖”。

而团队的探索并未止步。他们的足迹从黄土高原延伸到彩云之南,再到遥远的青藏高原,对不同民族、不同地域的特色生态民居建筑进行深入的研究与探索。

王登甲教授是团队中的核心成员。回忆起自己和刘院士当年克服高原反应在平均海拔4000米以上的西藏考察的经历,他的心中满是感慨。“我们到日喀则的县城或者村子去调研,其实就很难返回了,因为县城动辄就有上百公里,所以我们和当地的藏族群众吃在一起住在一起的场景是经常发生的。”

西藏属于高海拔高严寒地区,直到2004年才被纳入全国采暖序列。在拉萨、林芝、日喀则以及山南一带的走访中,让大家印象深刻的是几乎家家都装了简易的太阳能设备,但是却没有一户利用太阳能来采暖。

基于这一现象,团队提出了“西藏高原节能居住建筑体系研究”的重点项目,利用高海拔太阳能极其丰富的优越条件研究出适合西藏地区民族文化和高原气候的节能居住建筑体系。一个暖意融融的西藏向人们走来。

新型藏式太阳能建筑采用大面积的采光玻璃还有附加的阳光房,实现了对高原太阳能资源的最大化利用。“新房子到了冬季非常暖和,室内温度可以达到18度以上,以后再也不用烧牛粪炉了,这样的房子我们住着非常喜欢。”西藏拉萨柳梧新区村民说。

居民们的喜爱就是对刘加平和团队最大的肯定。多年来,刘加平团队研发了适宜南海岛礁的超低能耗建筑体系,研发了高效通风技术及装备,为工业建筑的绿色发展开辟了新的技术路径。

而这些成就的取得都离不开他日常的积累学习。建筑学院李志民教授对刘加平院士热爱学习的印象十分深刻,“在教研室里有他的学习桌,在宿舍里有学习桌,每一次到他宿舍去都可以看到他在那坚持学习”。

“(刘老师)真正做到了走到哪里就把学问做到哪里,我们也是一直跟着刘老师不停地去探索,一座山峰一座山峰在攀、在爬。”“明明我们才是追赶他的脚步的人,但是他的脚步非常快,我们真的是望尘莫及。”“在学术上是个很严谨的人,在生活上对晚辈生活非常关心。”“和刘院士一起工作不会有压力,相反,和他在一起工作消解了我的很多压力”……谈及对刘加平院士的印象,团队成员评价道。

正是这样轻松向上、积极进取的工作氛围推动着绿色建筑全国重点实验室团队日复一日地迈向新的高度。这个团队不仅是一个科研的集体,更是一个团结、互助、共同成长的大家庭。

近年来,实验室成功培养了以院士、“杰青”“优青”等为代表的绿色建筑领军人才,形成了一支高水平的学术骨干队伍,为我国培养和输送了一大批从事绿色建筑研究与应用的技术人才,他们用实际行动践行了习近平总书记的嘱托:“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。”

“过去的几十年,我没有一天懈怠。如果我们再不自己创新,就没法引进消化吸收。像我们这一代的人如果都没有忧患意识,那年轻人是意识不到的。所以,我一直在理论上做一些探索,理论的更新会带动一个行业的变革,这就是我想干的事。”刘加平院士说。

2011年,刘加平当选中国工程院院士,先后被授予“全国模范教师”“全国创新争先奖”“全国先进工作者”等荣誉称号。实验室团队入选首批“全国高校黄大年式教师团队”,承担绿色建筑领域各类科研项目400余项,荣获国家科技进步奖二等奖2项,省部级一等奖30余项。

对于中国绿色建筑未来的发展,刘加平院士希望可以做“低碳、节能减排、住得舒适又健康”的好房子。

除了科学研究、人才培养外,刘加平院士还特别关心青少年的成长。2023年12月,由他主笔的建筑科普读物《打开奇妙的房子》正式出版。该书从青少年读者日常生活中所见、所闻、所用入手,优选出17个专题,比较全面地讲解了建筑领域的基本科学知识,介绍了中国古今建筑的特点和技术,着重介绍了中国现代建筑领域的科技亮点和实力以及科学家的故事和精神。

“希望他们的故事和精神,在每一个少年儿童心中播下科技强国的种子,能够启发青少年朋友们立志为建设更好的家园做贡献。”刘加平院士说。

从黄土高原到雪域边疆,刘加平院士带领团队跨越山海,奔赴热爱,把论文写在广袤的大地上。打造节能乡村,构建绿色家园,为建筑注入生机、暖意与活力,追求真理、严谨治学,集智攻关、团结协作,为祖国版图增添处处绿意。

(本文根据节目视频及资料整理)