发布日期:

感恩母校

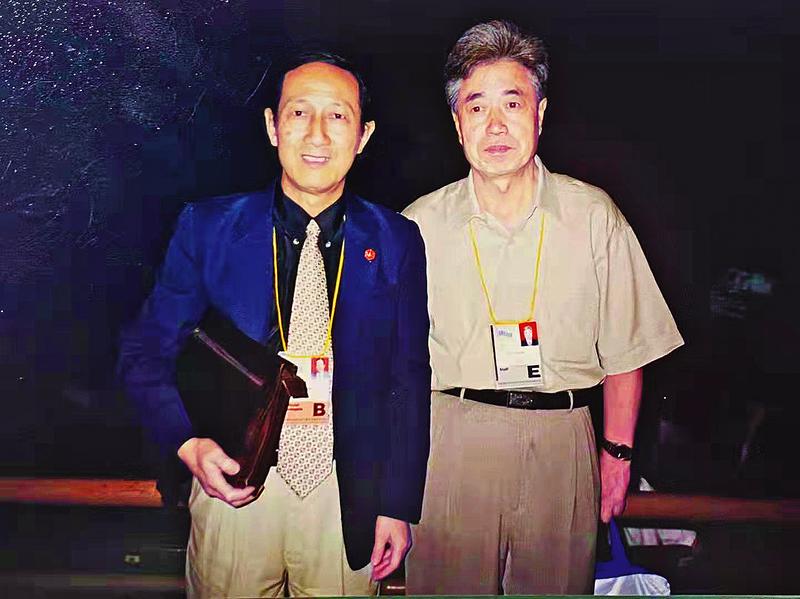

本文作者(左)与建筑学院刘永德老师在人民大会堂出席亚洲建筑师大会时合影。

1956级建筑学专业学生在校时合影。

我是西安建筑工程学院(今西安建筑科技大学)1956年并校之初的第一届学生,从赣南老区来到西北地区上大学,爱上建筑学专业,一读就是六年,1962年毕业服从国家分配来到大西南的贵阳铝镁设计院工作,1989年晋升为高级工程师,1997年获得国家一级注册建筑师并注册至今。退休后于2001年应贵州省建筑科研设计院之聘,担任该院的总建筑师、顾问总建筑师至今。我属牛,今年是本命年,我的名字告诉我,要勤勤恳恳为党为人民工作一生一世。我今年84岁了,还在生产一线担任工程的项目负责人,我要好好地活着,争取再为祖国工作20年,报答党和国家的培育之恩、母校教育之恩。回顾在校的六年时光,是母校的老师们给了我知识,教会我工作的本领;是母校的党组织耐心地教育我,告诉我做人的品德和为人的尊严。母校是那个年代“全国体育运动红旗院”,我是学校足球队的队员,为母校拼过力、争过光。我们那个年代的学生上过陕西省终南山开荒,又下过工地,当过师傅们的徒弟……是母校把我培养成德智体美劳全面发展的合格人才。

在贵州工作的59年间,我先后回去过母校四次,母校不仅有雁塔老校区,还有了草堂校区这一新校区。从母校《西安建大报》的报道中获知,母校获得“陕西省教育系统文明校园”荣誉称号;校团委荣获“全国五四红旗团委”称号;在2021年5月全国第六届大学生艺术展演活动中又获佳绩,成绩居陕西高校第一……从母校开展的党史学习教育等系列活动中,我感受到母校各项工作正在朝气蓬勃地向前推进,将为国家培养出更多优秀的建设人才。

静静的我,深爱着培育我成长的母校。在回母校探望的过程中,我重复地走过当年去过的每一个角落,在校体育场伸出双臂拥抱着这片每天锻炼熟悉的场地,去图书馆翻阅过当年看过的书,去东楼——现今的建筑学院,在当年系主任刘鸿典教授的雕像前深深地鞠了一躬,拜访过90多岁高龄老教授李觉老师。回忆当年六载的东楼学习生活,心潮澎湃。母校建筑学教育风格是:基础扎实、功夫到家、朴素无华、持之以恒。这里是技术与艺术的熔炉,把我们熔铸成新一代的建筑师,是母校把我们送进了祖国的建设大潮中,许多毕业生服从国家分配,扎根西部,任劳任怨,淡泊名利,全身心服务于边远地区乃至艰苦行业,为国家社会主义建设贡献力量。

遵循母校老师们的教导,按照“谦虚谨慎做人,认真严谨做事”的座右铭,我曾先后参与我国许多大中型铝镁钛、铅锌及其他工厂新建与改、扩建工程和住宅区、风景旅游区及城市大型绿化广场的规划、重要人防工程及住宅、学校、医院、商业、会议中心、大型剧院、娱乐城、商住楼、综合楼、办公楼等多层、高层及超高层民用建筑的方案或施工图的设计、审核、总设计师或技术专题研讨咨询工作;20世纪70年代起还多次参加国家、部委及省级标准研讨和审查会、建材产品省级鉴定会;参与编写《建筑防腐蚀材料设计与施工手册》《轻有色冶金建筑防腐蚀设计规程》《贵州省坡地民用建筑设计防火规范》(主审人)及正在编制的《贵州省消防技术规范疑难问题解决技术指南》(2021年版,技术顾问)等著作;为中国建筑学会资深会员,1999年、2006年分别应邀出席第20届世界建筑师大会、第12届亚洲建筑师大会;业绩被《中国世纪专家》《中国人才辞典》《中国专家大辞典》《二十一世纪杰出专家》等入编收录……至今,我仍耕耘在设计工作一线,目前正在负责位于贵阳市宝山路和观水路相交处的省冶金研究所及周边地块棚户改造项目——新秀城(位于市中心区,建筑面积38万多平方米,高211.95米的地下五层地上六层,上建四栋超高层建筑的特大型城市综合体建筑)。

历史在前进,祖国在繁荣,母校在发展壮大,诚挚感恩母校的培养,不忘老师辛勤的教育!我依然默默地在建筑工程这块园地中辛勤耕耘,争取为祖国建设多做贡献,为国家培养更多年轻的技术人才而努力奋斗。在母校65华诞之际,真诚地祝愿您在“自强、笃实、求源、创新”的校训和“为人诚实、基础扎实、作风朴实、工作踏实”的校风指引下,为党和国家培养出更多像徐德龙院士、王小东院士、刘加平院士这样的优秀人才。我爱您——西安建筑科技大学!感恩母校!

(作者系我校建筑学专业1956级校友)