编者按 风骨传家,精神以立。西安建筑科技大学办学125年并校65周年来,无数学子乐学向上,勇于创新,以实际行动为祖国建设发展作出了突出贡献。本期校报特别节选部分校友撰写的“感悟建大”文章,让我们透过这些点滴记忆,传承、弘扬建大精神,感悟建大优良学风,为学校高质量发展贡献力量。

“母校培育我成长”

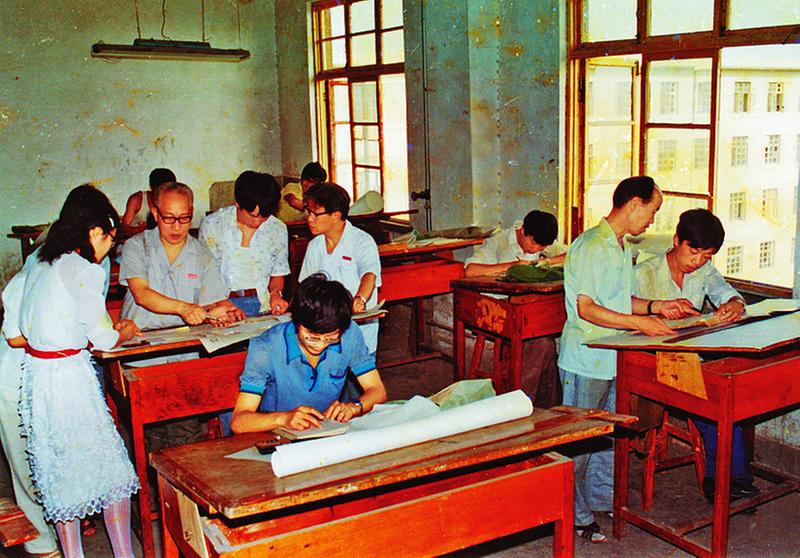

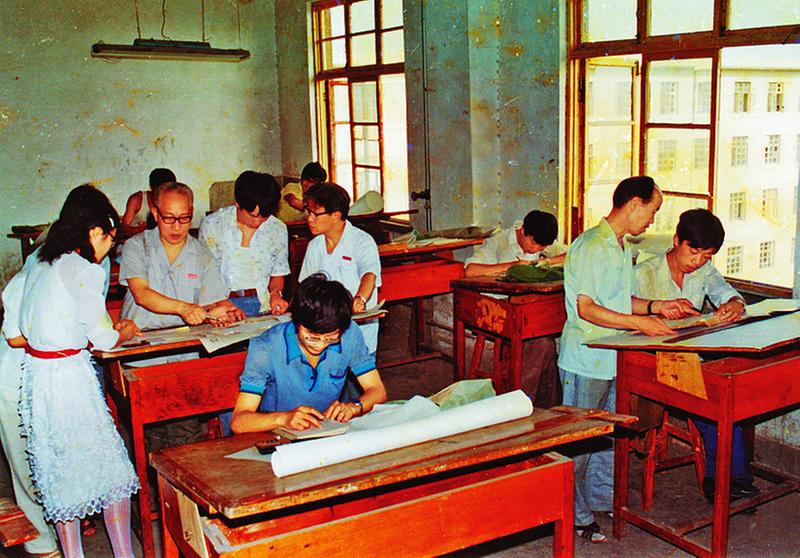

我入学的时候,当时建筑系著名的教授有八位,系主任刘鸿典手把手地指导我们。有一年我们参加陕西省住宅设计竞赛的时候,刘鸿典老师亲自给我们指导修改图纸。我画渲染图的时候,刘鸿典老师对我说应该这样画那样画,我印象非常深刻。我还记得林宣教授和张似赞老师,我们班上有四十多个人上课,那时候的讲义都是油印的,其中有一面油印得不清楚,整整一面的讲义是林宣老师、张似赞老师用钢笔把它抄在上面,40多份讲义啊,都给我们补齐了。还有很多给我们上课的老教授,郭毓麟教授给我们讲“工业建筑”,后来还有朱葆初教授给我们讲“建筑设计初步”,黄民生教授给我们讲“民用建筑”。到现在,这些老师的声音、形象,一直都记在我的心里。当然还有很多其他老师,黄民生教授的夫人张秀兰老师,当时是我们班的辅导员。还有张文贤老师,还有教“工业建筑”的姜左盛老师、刘作钟老师,还有刘宝仲老师、侯继尧老师、蔡南生老师、王振华老师……我到现在依然记得他们怎样给我们上课的。

(本文节选自《王小东院士:“母校培育我成长……”》,原载《西安建大报》总第789~790期第6版。王小东1963年毕业于我校建筑学专业,2007年当选中国工程院院士,现为新疆建筑设计研究院名誉院长,资深总建筑师,我校博士生导师)

良师教诲 铭记一生

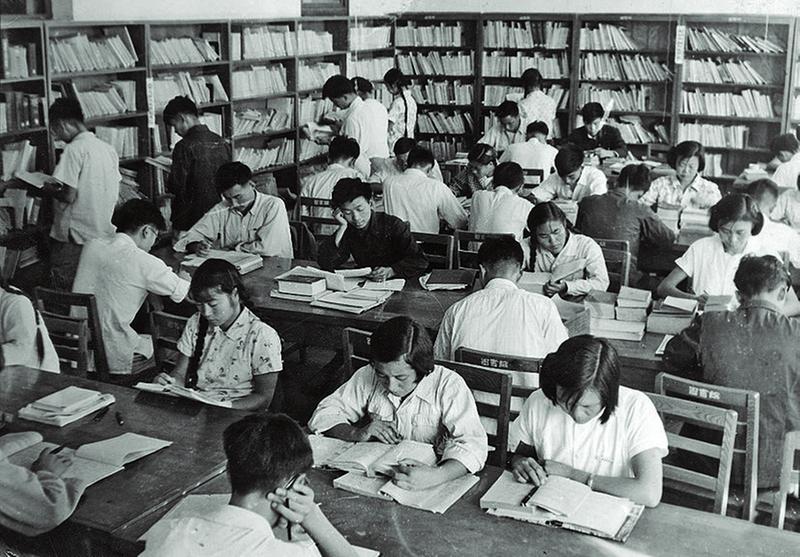

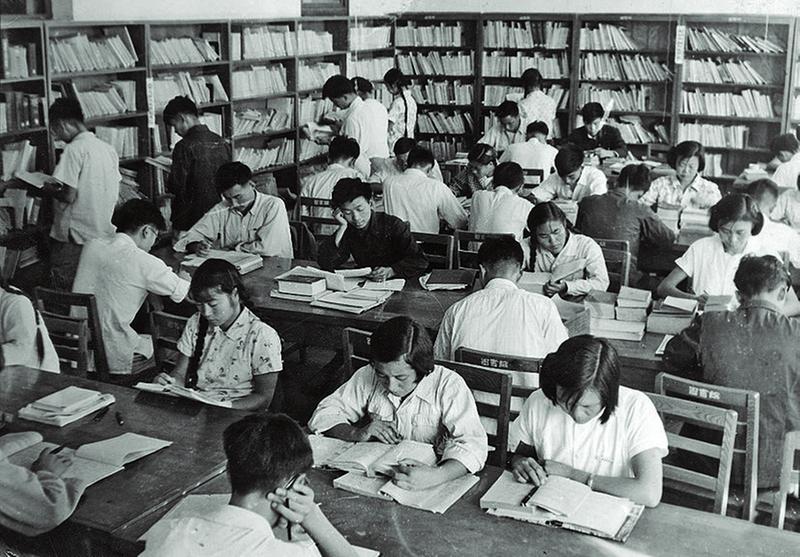

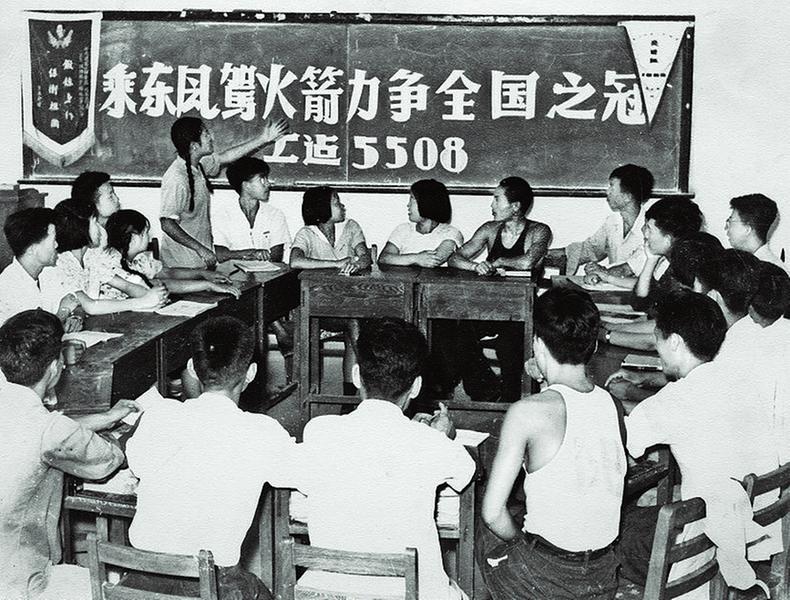

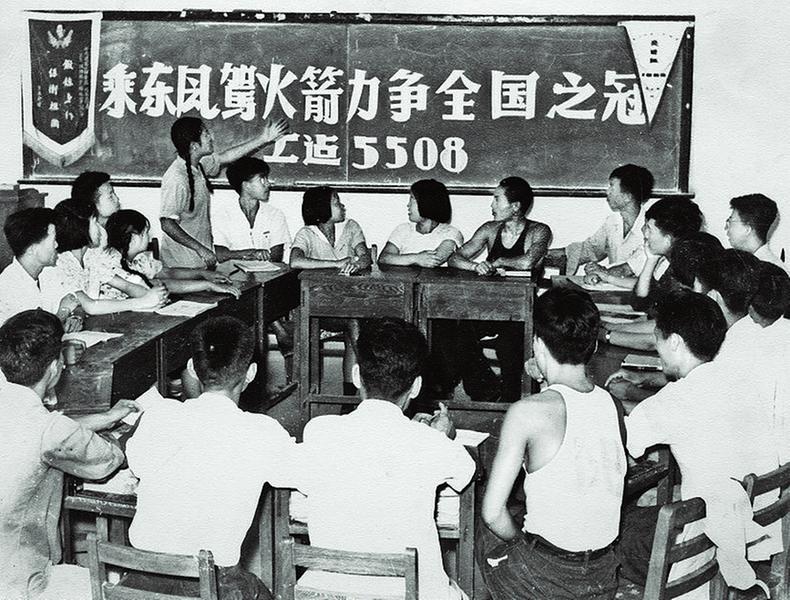

大学生活头两年,迈进崭新的校园,学习气氛极浓,到处是琅琅读书声,图书馆内座无虚席,入夜后,几乎所有教室灯光通明,认真上自习,一派恬静美好的景象。劳逸结合有序,除星期六晚间有娱乐活动外,还增加了星期三短时间的小周末,文体活动丰富多彩,展现出大学生的朝气和阳光。

高素质教育必须要有高素质的老师。并校后的母校拥有一批学养深厚的师资和知名教授。当时建筑系的系主任是刘鸿典教授,系上还有几位德高望重的老先生。当年教我们一年级仅六十余人的“建筑设计初步”课程的授课老师有十位之多,记得有:朱葆初老先生、王跃教授、黄民生教授、张秀兰老师、张似赞老师、殷绥玉老师、蔡南生老师、雷茅宇老师,还有几位刚从外校毕业分配来的年轻老师。上课做作业时,是手把手教,一边学习基础知识,一边做练习,掌握设计技巧和表现手法。这种扎实深厚的教育让我们终身受益,奠定了做建筑师牢固的基础。

除教授专业知识外,母校更重视德育教育,立德树人是教育的根本。刚入大学,教专业课的老师就谆谆教导我们:建筑师的执业宗旨,就是要终生最大限度地去关怀人。这句话深深地记在我的脑海里,代表建筑师生涯的是“作品”,要创作出好“作品”,必须具有好“人品”,正如书法艺术中的“字如其人”一样,“作品”如其“人品”。

(本文节选自《良师教诲铭记一生》,原载《西安建大报》总第952~953期第6版。作者张乃棠系我校建筑学专业1956级校友)

半个世纪前的大学往事

我们建筑系工民建专业分成10个小班,每班32人。学校给我们班安排了两间自修室,供晚上老师来上辅导课及学生上自习用,上课则是三至五个小班一起在阶梯教室上大课。开始,我没经验,有时去晚了,坐在后面,听课看黑板效果都要差些。后来,我动了一下脑筋,早晨6:30起床,啥事不干先到教学楼上午上课的教室里,把一块棉垫子和笔记本放在前排的椅子上。然后去操场锻炼,回宿舍洗漱,进食堂早餐,再不慌不忙地去教室等待上课。

上大学时没有统一的课本,全凭老师讲学生做笔记。有时发的讲义不是授课老师编的,在内容上甚至学术观点上都不尽相同,所以每堂课都必须记好笔记,下课后以笔记为线索到图书馆找参考书看,并充实笔记,笔记就是自己记录加工过的课本。因为要做笔记,老师的板书,老师的每一句话都不能放过。

下午若是没有课,可以直接去图书馆。有时,一下课先把自己的笔记本放到阅览室的桌子上,然后再去洗手间,否则就那么一会儿工夫,就没位子了。

学校的几座教学大楼都是早晨6:30开门,晚上10点关门。学校给晚自习后再学习的同学开设了两个在平房的大教室,通夜开放,我们称之为“夜车车厢”。大教室内一百多人,大家都认真地看自己的书,安静极了。同学们在离开座位时,总是轻轻收起座位的翻转式坐板,以免影响他人读书。

(本文节选自《半个世纪前的大学往事》,原载《西安建大报》总第912~913期第7版。作者叶葆菁系我校工民建专业1957级校友)

瞧这一家“西冶院人”

我是20世纪60年代毕业的。那时的物质条件很差,教材大多是老师们编写的讲义,印讲义纸张的粗糙没有掩盖其内容的精湛,后来的好多教科书正是在讲义的基础上编撰的。许多老师很辛苦地备课,讲授时清晰准确,很有条理,产生的效果就是学生们反映“完全听懂了”。

给我印象最深是有一次的力学课,刘启年老师讲“应力集中”问题。他准备了信笺大小的两张纸,其第二张纸在中部剪了个有一定宽度的孔,拿起第一张纸从上边撕开,当即撕到下边分裂成左右两半。拿起第二张纸也从上边撕开,则撕到孔的上缘就停住了,孔以下的纸没有开裂。刘老师针对这两种现象讲解什么是应力集中及如何避免、减缓应力集中,讲得生动,讲得精彩。

这堂课不仅在当时帮助我很好地理解,还引使我长久地对此类问题的思考、求索和研究。工作后,当我从事结构设计或处理工程问题时会想到这堂课,当我发表论文或参编设计规范时会想到这堂课。

(节选自《瞧这一家“西冶院人”!》,原载《感悟建大》。作者王绍华系我校1962届校友)

建大求学时代的点滴往事

绿茵中的老西坪阶梯教室是那样安静,满教室的听讲生都被台上老师引人入胜的讲授所吸引,不时夹杂着黑板上粉笔的沙沙声,犹如沉浸在神圣的殿堂之中;图书馆内鸦雀无声,藏书室中高高的书架,一眼望不到边,按照书卡编号寻找借阅的书籍,真像遨游于知识的海洋之中。

激发我们学习热情的,不仅仅是对知识的渴望,更重要的是各门授课老师丰富的学识、精湛的教学手法、严谨的治学态度的感染和激励。应当说,学校为我们安排了很强的师资阵容,老师们都身怀绝技但十年中未得以充分展示。面对一批渴求知识的学子,他们恨不得把所有的东西都传授给我们。我做过课代表也做过学习委员,有幸翻阅过基础课老师的讲稿,那完全不是教科书内容的摘录,而是原原本本的论述推导过程,夹杂着红笔的圈圈点点——那是老师课前付出心血的标记!我学的是给水排水专业,但至今头脑里还能闪现出刘铮老师在“结构力学”课中讲授悬臂梁受力分析一节的风姿,由浅入深的精辟讲解,使我对这门“副课”产生了浓厚的兴趣。专业课的“排水管网”是于泮池老师讲授的,他将排水区域内的雨水径流形成和管网汇流过程分析得那样透彻,让我认识到,看似简单的工程问题背后,有着深奥的工程科学原理。

(本文节选自《建大求学时代的点滴往事》,原载《西安建大报》总第972期第4版。作者王晓昌1977年考入我校环境工程专业,1984年硕士毕业留校任教,污水处理利用专家,曾获“全国优秀教师”“全国师德先进个人”等称号)

母校西冶常相忆 心灵深处总感恩

当年,“文革”刚刚结束,同学们对知识的渴望和追求,用“如饥似渴”来形容丝毫不夸张。那时物资匮乏、经济条件有限,食堂条件差,同学们没有任何抱怨,能填饱肚子就行。 教室、宿舍、食堂,“三点一线”、行色匆匆是四年生活的“常态”。晚自习教室熄灯时大家不约而同地“哎呀”一声以示“抗议”,宿舍熄灯后还有同学在被窝打手电筒学习。阶梯教室“抢占”座位是那时的一道“风景”。虽说是“抢”,大家却也始终保持了谦谦君子的风度。

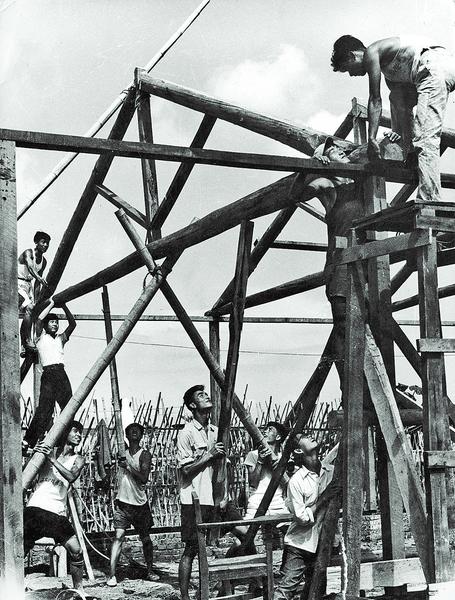

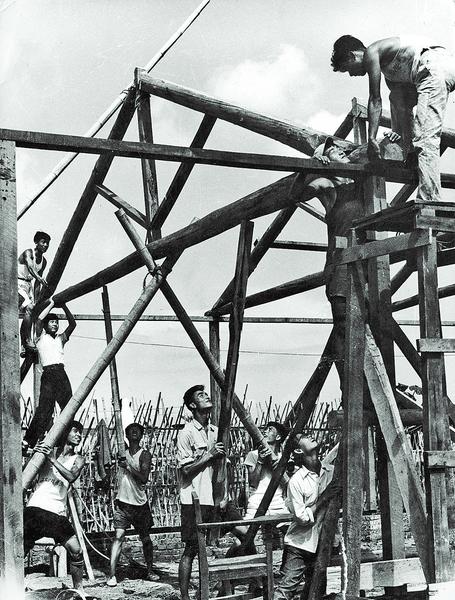

学校教职员工,无论是教授、讲师,还是政工领导、辅导员,对教学和管理充满激情。“文革”刚结束,他们多年被压抑的真情和动力迸发、解放出来,满腔热情投入工作,对学生尽心尽力、充满关爱。大教室里,老师认真、辛劳讲课的情景历历在目:硕大的黑板被粉笔写满、擦去,再写满、再擦去,给老师平添了不少“白发”。同学们为之动容,时常有学生冲上讲台帮老师擦黑板。下课了,同学围着老师个别求教,使得老师迟迟不得离去,甚至影响到下节课程。系党总支、办公室的老师、辅导员,对我们学习生活关心备至。当年教学刚刚恢复,教材不齐全,学校和老师千方百计为我们搜罗购置,甚至组织编写油印教材资料,第一时间分发到同学手中。毕业实习,学校安排我们工民建专业去宝钢,使我们有幸见识到宏大的工业建筑施工场面,这也是我校当时隶属冶金部的得益之处。对于像我这样日后主要从事民用建筑设计的同学,这次实习绝对是难得的工程实践机会,大开眼界!民建专业1977级校友)

(本文节选自《母校西冶常相忆心灵深处总感恩》,原载《西安建大报》总第977期第3版。作者樊宏康系我校工

致我们在西冶的青春

大一大二是基础课学习,我最喜欢的就是“画法几何与工程制图”这门课了,教我们的是罗延芳老师。记得有一次,罗老师在检查课堂作业时,指出我画的一个直径为10厘米的圆尺寸不对,我说肯定没有错,我是仔细量过的,不信我马上量给你看,说着就拿起三角板量了起来,这一量才发现真的画成了12厘米,那一刻我真是佩服得五体投地。在我们毕业十五周年聚会见到罗老师的时候,我还不由得说起这件事。

进入大学前我学的外语是俄语。在大学里教我们俄语课的是楚应祯老师,那时楚老师已有五十多岁。我们俄语班是1988级全校各个系的俄语生一起组成的一个班,一共有十五位同学,为了便于排课,我们的俄语课都是安排在晚上,楚老师教了我们三年,我们每个人都有一个俄文名字,我叫奥列格。除了上课,最有意思就是俄语班同学一起搞活动了,俄语班的同学很齐心,无论是学习还是组织活动都是一个都不少,好几次楚老师带着全班同学去郊游、到寒窑野炊,还有就是到楚老师家包饺子。

到了专业课学习,同学跟老师之间的交流就更多了,我们永远不会忘记冶金系老师的名字:余景禄、鲁开嶷、王齐铭、栾心汉、雷艳等,他们每一个都是那么和蔼可亲,正是老师们的人格魅力让我们觉得冶院的一草一木、一砖一瓦都变得那样的生动、亲切。

(本文节选自《致我们在西冶的青春》,原载《西安建大报》总第912~913期第7版。作者伍纯建系我校钢铁冶金专业1988级校友)