发布日期:

缅怀恩师姜维山教授

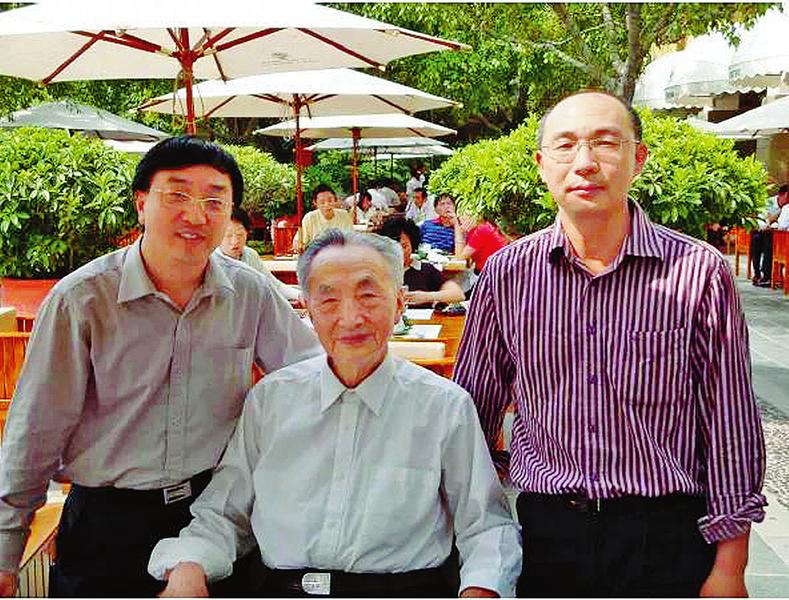

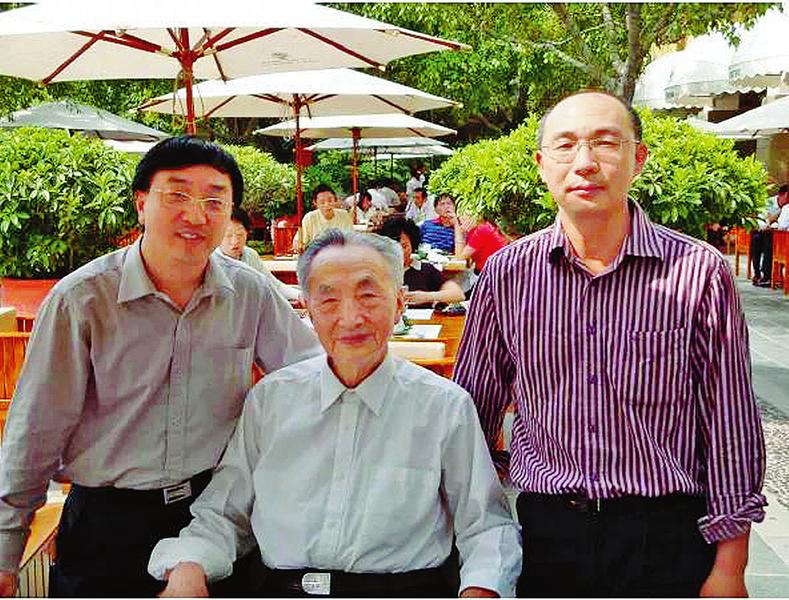

本文作者(左一)与姜维山教授(中)合影

和姜老师的交往可以追溯到38年前,那时周小真老师刚从日本回来作为我们混凝土课程的助教,同时他也是姜老师的混凝土教研室的一员。年轻充满拼劲的周老师每天忙于试验研究,我就在那时成了周老师做试验的帮手。由于姜老师和周老师的试验研究属共同的课题,自然我也就认识了姜老师。之后两年多的大学生活中,我的所有课余时间几乎都是在设计试件、浇筑混凝土、贴应变片、做试验中度过,跟着两位老师不仅学会了进行科研工作的能力,更造就了我认真、严谨的治学理念。后来,在两位导师的指导下,我的毕业论文《钢筋混凝土构件弯矩-曲率及荷载-位移解析分》在美国混凝土学会举办的1985—1986年度世界大学生混凝土专题竞赛“计算机在混凝土结构设和施工中应用”项目中荣获第一名,这是我国土木工程大学生第一次获此殊荣,也是截至目前唯一的一师恩难忘次。这荣誉应该归于姜维山老师和周小真老师的悉心指导。

离开学校后,我和两位老师一直都保持着通信联系。后来,周老师因积劳成疾英年早逝,让我第一次感受到失去恩师的痛苦,更加懂得了珍惜现在的重要。从那以后,我虽然人在北京或深圳,但始终都保持着和姜老师的联系,帮他整理研究数据、回归试验公式……每年总会见上几次。那时他常来北京出差,每次到京我必须骑着自行车去见一下老师。后来有一段时间,姜老师常在天津和于庆荣老师一起搞研究,我也去过几次看他。和姜老师的关系真的感到不仅仅是师生,更像父子。

再后来,我编写《型钢混凝土组合结构造与计算手册》及《钢与混凝土组合结构理论与实践》时也得到了姜老师的大力支持和帮助。可以说,在我在人生路上的每一步,都有姜老师的提携、指导和帮助。同时,他对学术孜孜不倦的精神时刻鼓舞和激励着我前进。

2020年春节,新冠肺炎疫情肆虐中国大地的时候,我给姜老师打电话问候,三句话之后他向我提出了一个要求:“我们还是把这些年研究的约束混凝土结构写本书吧!”顿时,我觉得姜老师94岁高龄的老人还有此想法和愿望真的值得敬佩,同时对他的身体健康也放心了很多……谁知,昨天(注:2021年8月1日)白国良教授和史庆轩院长告知姜老师逝世的噩耗,我顿时惊呆了,一时不敢相信这是真的。

鉴于疫情,不能前去西安送上老师一程,过去和姜老师在一起的情景历历在目,写此短文悼念、缅怀姜老师,并愿他一路走好!

(作者系我校工民建专业1981级校友)