发布日期:

把乡建做到老百姓心坎上

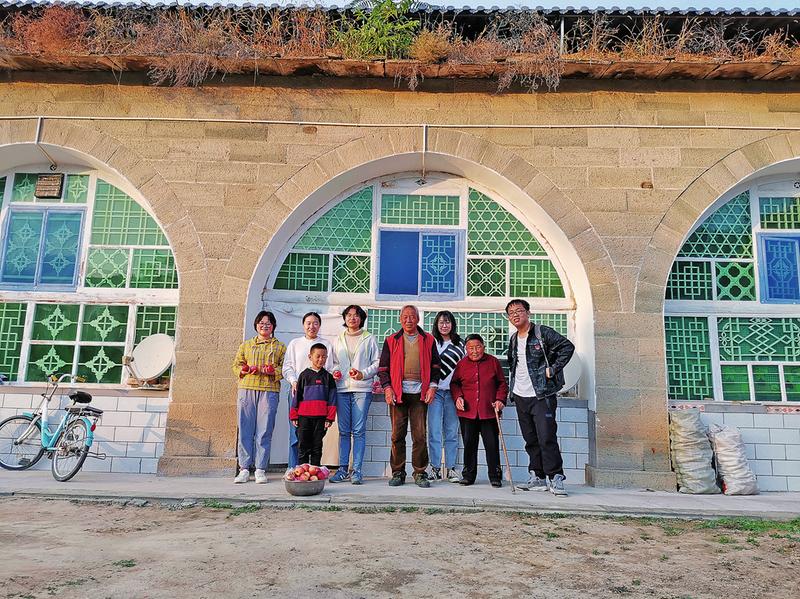

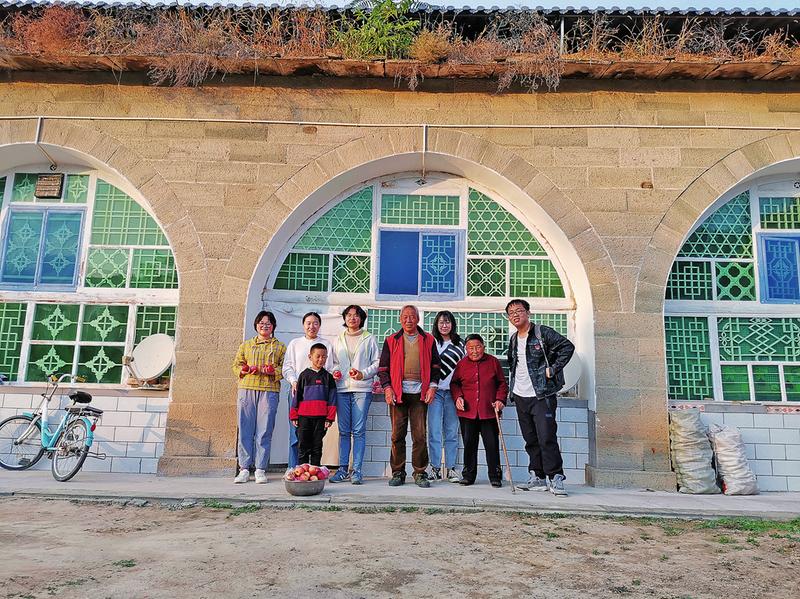

北斗团队成员和太相寺村村民在一起

2020年元宵佳节,在疫情带来的忧虑氛围笼罩下,阴郁了几日的陕西省延川县关庄镇太相寺村,在这一天,多云转晴。村里的四百余名老乡,正“聚集”在一起,紧张而热烈地在微信群里参与着一场网络讨论会。

“各位老乡,大家好,这次疫情是我们不愿意碰到的。既然疫情来了,我们得积极面对,还要考虑疫情结束后我们每个人的生计……”来自西安建大建筑学院段德罡教授的话刚刚结束,村民们便纷纷打开了“话匣子”——

“咱们村大棚闲置率高,大棚收入普遍偏低,应该成立农业合作社,找销路,找技术指导。”村民张虹踊跃发言。而张慧龙则认为,“可以把现在的土地集中起来,搞一搞观光农业,请帮扶团队设计一下景观,再请旅游团队运营一下旅游线路……”

张慧龙口中的“帮扶团队”,指的正是西安建大北斗城乡规划团队。这场主题为“疫情背景下太相寺村发展前景”、460余人参与、长达4个多小时的网络讨论会,就是在团队负责人段德罡教授的倡议下开展的。

2019年,受住建部委托,北斗作为“美好环境与幸福生活共同缔造”的帮扶团队来到太相寺村。作为中国第五批传统村落以及毛泽东主席曾在此召开“太相寺会议”的“红色古村”,近几年来,留守老人、儿童多,人均收入少,缺乏发展动力和信心等成为制约村子发展的主要因素。

初到村里,段德罡和团队成员急于了解村子的现状,但是得到的回答多是“没问题”“好着呢”,甚至还有村民直接劝他们回去,“不是打击你们,太相寺村的工作真不好做”。

为了了解村子的真实情况,帮扶团队选择了长期驻村,有时连续一待就是3个多月。团队建立了“太相寺村共同缔造”微信群,把本村外出务工人员等都邀请到了群里。

渐渐地,一些长期外出务工的村民通过自我介绍、唠家常等方式熟络了起来。一些村民开始主动向帮扶团队反映村里环境差等问题。帮扶团队从自己最擅长的领域人居环境整治入手,发动村民通过投工投劳等方式不同程度地参与村庄建设,自己动手改善家园环境。

团队和村委会、村民一起起草了《太相寺村人居环境整治条约》,并在微信群里公示。让他们没想到的是,条约一公布,很多人开始退群了。团队成员逐一询问大家退群的原因,这才发现,大家对条约中的“罚款”字样强烈不满,并认为这是“村干部要贪污,还惦记着老百姓口袋里的钱呢”。

“工作一下子就陷入了困境。”团队成员王蕾蕾回忆,“当时甚至有村民埋怨我们不是真的来帮助大家的”。

一时的困难并没有让成员们退缩。他们开始逐字逐句向村民解释条约内容、实施细节等。经过大家的努力,矛盾化解了,村民开始感受到团队是真心为村子做事的。“大家对我的称呼也由‘王组长’变成‘蕾蕾’了。”王蕾蕾笑着说。

让团队成员李泰山、魏星怡感触较深的还有和村民们一起建设活动广场。第一个小广场改造时,村民张卫东贡献了自家的石材,张宝来拉来了推车,张二海开出了三轮车,白三娃砌起了花坛……帮扶团队在群里发布了村民劳动时的照片,大家纷纷为搞建设的留守老人、妇女点赞。还有离家近的外出青年特意回到村里,为大家买来了方便面、矿泉水。

“只要团结起来就没有干不成的事。”今年2月份,太相寺村的第四个小广场改造完成了。和之前不同的是,疫情期间,帮扶团队无法现场指导参与。于是,大家建立了“线上+线下”双线推动的工作方法——村民们通过微信群把自己改造广场的想法告诉帮扶团队,团队成员把广场的设计图纸发到群里,再由村民们根据图纸样式对小广场进行改造——这种工作方法也被段德罡教授笑称为“线卡”法。

如今,在太相寺村,村民们不仅关注环境建设,也在思考如何让村庄更富裕、日子更幸福。在北斗团队的帮助指导下,太相寺村开展了香猪、鹌鹑养殖,种植了大棚蔬菜、小西瓜,举办了“夜读班”,和县妇联联合开展了剪纸、布堆画教学,还组建了秧歌队……

“疫情只是暂时的,而工作和生活终将继续。虽然现在没办法尽快回到村子,但是该做的工作一点都不会少。”网络讨论会结束后,帮扶团队结合村民建议,陆续成立了“最美庭院改造群”“太相寺香猪品牌打造群”等微信群,并和地方政府线上联系筹备村庄小节点共建、推广垃圾分类的实施活动。

“我们意识到,仅仅为地方提供规划设计并不能真正意义改变乡村。只有根扎农村,和老百姓一起建设家园,解决村庄最迫切的问题,提供他们最需要的帮助,才能激发村庄的内生动力,让老百姓自己参与创造美好环境与幸福生活。”回首近20年的城乡规划特别是乡村建设之路,段德罡教授感触颇深,“应该引导村民思考新生活,培养新技能,创新新方向,努力奠定‘人的基础’,把乡建做到老百姓心坎上,才能更好地推进乡村振兴。”

(文/马长蕊 王俊)