发布日期:

怒放的文娱之花

那是一个激情燃烧的年代,那是一群热血沸腾的青年,他们从东北工学院、西北工学院、青岛工学院、苏南工专的土木和建筑楼走出,会师在古城西安,在西安建筑工程学院的屋檐下,组成了一个刻苦学习、快乐生活的大家庭。很快,来自四所高校的同学以及当年在全国各地和海外侨胞中招收的新同学便成了好伙伴。在紧张学习之余,也开始了丰富多彩的文娱生活。

1957年春天,院里举办了第一届文娱会演(当年把演出称之为文娱活动)。文艺人才显露出来,逐渐聚拢,各系相继成立了文工团(队)。接着,学院也组建了军乐队、民乐队、话剧团、舞蹈队等。各文娱组织经常在俱乐部和露天舞台演出,场面活跃,气氛热烈,精彩的节目也越来越多。建筑学专业的不少同学擅长话剧,他们排练的苏联独幕话剧《到阿尔泰去》水准较高,演出多场,好评如潮。建筑系的王曾睿、王兰、鲁琪昌,工艺系的温谦,建工系的文恕等,都是学院话剧界的“明星”人物。建工系人数多,一部分人演歌剧,排了独幕歌剧《三月三》,久演不衰,后来作为学院文艺队的保留节目并多次在校外演出。主要演员马邦正、郑玉琼、武媛、海庆安等也成了校园名人。建工57级还演出了自创歌剧《亲如一家》等,也很精彩。建工系的另一部分人主打舞蹈,56级创作的舞蹈《公社食堂第一天》相当成功,代表学校在雁塔区文娱会演中获得演出奖,又在西安市民兵会演中获创作和演出两个甲等奖。工艺系同学表演的“莲花落”“大实话”等,成功地采用了传统的民间艺术形式,表达新的主题,具有浓厚的地方特色和强烈的生活气息。他们还运用群众喜闻乐见的安徽黄梅戏《夫妻观灯》的表演形式和曲调,编排了黄梅调《夫妻探亲》,介绍当时学院的面貌和大学生生活,受到了师生们的欢迎。

1957年至1960年,学院举办了四届文娱会演,一批优秀的节目在会演中涌现出来。节目的形式有合唱、独唱、舞蹈、话剧、歌剧、京剧、地方戏剧、军乐和民乐等,还有“活报剧”“模型剧”“镜头剧”等。节目大部分都是同学们自编自演的。

学院从这些节目中挑选岀不同类型不同风格的作品,以学院业余文工团的名义利用节假日到部队、学校或在街头演出,或挑选部分节目与兄弟单位联合演出,每次演出效果都很好。我校管弦乐队的配置和演奏水平在当时的西安市高等院校中是首屈一指的。特别是那一对倍低音苏萨风铜管大号连专业乐队也十分羡慕。

有了一定数量思想性强、形式多样、具有一定艺术水准的节目之后,1960年春,甘一飞院长建议,组织一支演出队,利用暑假期间到生产第一线为钢铁工人作慰问演出。建议得到了各部门的积极响应。当时离暑假只有3个多月了,时间紧迫,必须采取集训的方式才能完成任务。因此,被抽调的同学除上课外,其他时间都在集训队里集中活动(包括住宿、做作业,复习功课。队里还组织了同一专业同一年级的学习互助小组)。队员的党团关系一律转到集训队里来过组织生活。正好,秋天市里要开大学生运动会,我院的一些强项自行车、体操以及一些田径项目要参加角逐,组成了体育集训队。于是,总务处把学生宿舍10号楼腾出来,辟为“文体楼”,一楼住体育队,二楼住文艺队的男生,三楼住两个队的女生。

1960年3月10日课外活动时间,我们带着书籍和行李来到10号楼223室报到。临时党支部书记陶林顺已在那里等候大家。没有大会议室,全队70多人就站在走廊里举行开队仪式。队领导说了一下建队的宗旨和目标,宣布了分组情况及各队(组)的任务。乐队包括军乐队和民乐队,除了排练器乐节目外,还要为歌剧、舞蹈和演唱节目伴奏。演员队是话剧、歌剧、戏剧、演唱、舞蹈、语言类节目全部承担。剧务组负责舞台设计、灯光布景、服装道具、音响效果;编导组(又叫创作组)5个人,除了创作、改编一些小节目,首要任务是写一部歌颂学院教育革命和科研成果的歌剧。分工是:吕硕望同学负责搭架子,设计人物,韩清宇写对白,我写唱词。集体讨论后交王志光同学谱曲,陈禺、杨国鼎同学协助写配器谱。文字稿和曲谱出来后,交孔祥楷同学写导演计划并组织排练。后来孔导忙不过来了,队里叫我负责分场的复排工作,协助孔导工作。这部二幕七场的大型歌剧,只用了两个多月的时间就完成了从创作到排练的任务,在学院礼堂演了两场,效果不错。

1960年7月28日至8月26日,文艺队以院业余文工团的名义,在党委宣传部部长的带领下,带了五六个小时的节目,一行90余人先后在鞍山、天津、北京、太原等地向冶金工业部、建工部作汇报演出,并向鞍钢、首钢、太钢和冶金部所属的设计研究院及几所大中学校等单位作慰问、联欢演出。正式演出13场,还与太钢宣传队联合为疗养人员演出一场,观众累计达28700余人。演出受到普遍欢迎和一致好评。很多观众在看完之后都怀疑我们是专业剧团,当得知我们都是大学生文艺爱好者之后,更是赞声不绝。不少人说,“演得太好了,真和专业剧团分不清!”一位音乐教师在看完演出之后说:“你们的演出改变了我一向认为工科大学文艺水平不高的看法”。特别是我们所演的陕南端公戏,关中及陕南、青海民间舞蹈,秦腔曲牌、瑶族舞曲等更受欢迎,普遍反映其带有浓厚的地方和民间色彩,给当地的舞台送来一股西北风。一位红军老战士说:“看了你们的戏,把我又带回陕北老革命根据地了!”不少节目在演出中常常被热烈掌声打断,有的节目谢幕达三四次之多。如在北京演出后已经买了火车票准备出发了,一家工厂还特地替文工团退换了车票,邀请为他们加演一场。太钢党委的一位同志在临别讲话中说:“你们的演出大大地鼓舞了工人们的生产热情和劳动干劲,促进了我厂生产产量的提高。”《冶金报》为我校这次慰问演出发了消息,《人民日报》还发表文章称赞我们的报幕形式是个创新(当时报幕都是一个一个节目报,我们把上下节目用词串起来)。这次演出还有一点令我难忘:每到一处演出前,我都要访问该单位的宣传部门,拿到他们的生产、工作的最新资料,特别是新人新事、好人好事。马上写成快板词发给张中立等四位前排演员,当晚在开场的第一个节目——群口快板中演出。由于说的是该单位的人和事,格外亲切,节目非常受欢迎。

团员们在演出之余,还到军事博物馆及鞍钢、太钢的生产车间进行了参观。通过参观,大家受到了很大的教育和鼓舞,从而保持了高昂的工作热情和艰苦奋斗的作风。

每一场演出后,大家主动地把剧场、舞台打扫干净并整理好,被建工部办公厅王主任称之为“八路军的风格”。演出期间,能步行尽量不坐车,能节约的尽量节约。有一次在途中换车时为了少花钱,团员们竟步行了30多里,翻山越岭抄近路走到了目的地。节约了1000多元乘车费(相当于现在的数万元)。

回校不久,传来湖南省话剧团创作演出的反映土地革命时期武装斗争的五幕话剧《赤胆红心》演出效果很好,团里决定排练。这次主要是演员队的事,乐队负责幕前奏和幕间奏。因为演员不够,全团一齐上,连我也被安排了一个只有一句台词的“姐夫”一角,同时在幕后协助效果人员“烧”老百姓的“房子”。排成后先在校内演了一场,1961年2月2日至7日(寒假期间,腊月十七至二十二)在西安铁路局礼堂及西安市五四剧场公演四场,引起了轰动。

整个演出结束后,1956级的同学毕业实习和毕业设计相继开始,不少同学离队。乐队失去了主力(54—57级的同学大多来自城市,有不少自幼接触过西洋乐器,入队后稍加指导就能上台)。1961年底,57级同学又离队,许多节目再也无法排练了。由于历史的原因,前一阶段一些非专业的劳动和文体活动偏多,1961年开始,学院更多的精力转向教学与科研,文体活动也更加业余化了。

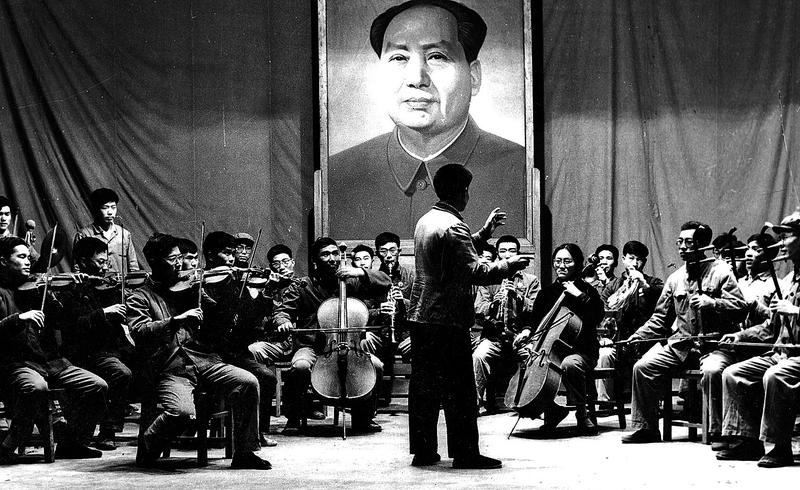

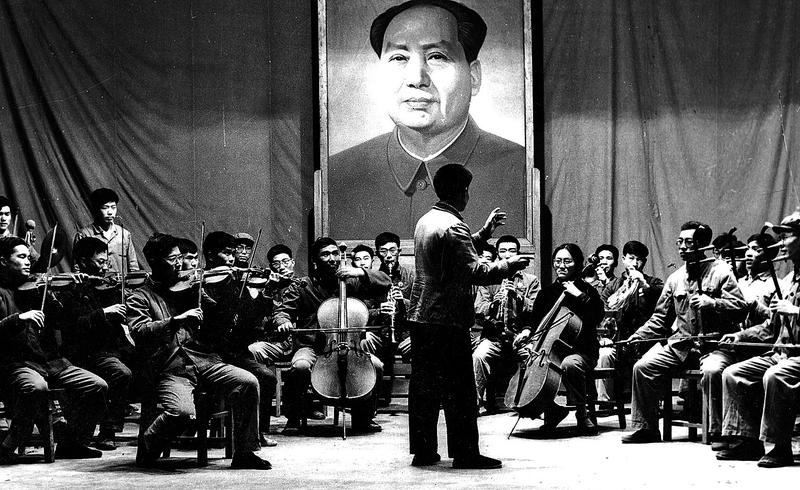

可喜的是,我在2012年12月31日《西安建大报》上看到一幅母校大学生交响管乐团的演出照,其阵容远远超过五十多年前的乐队。今天母校的艺术之花更加灿烂芬芳了!

值得一提的是,这批活跃在学校文艺园地里的积极分子,并未荒疏学业,个个成绩优良。他们中有的人后来成了各单位专业技术的顶梁柱,有的成了专家、教授级的人物,还有不少人设计或施工的项目获奖并成为经典之作。队员靳云搏、马邦正的设计作品还上了《建筑学报》。

(文/叶葆菁,我校原建工系62届毕业生)