发布日期:

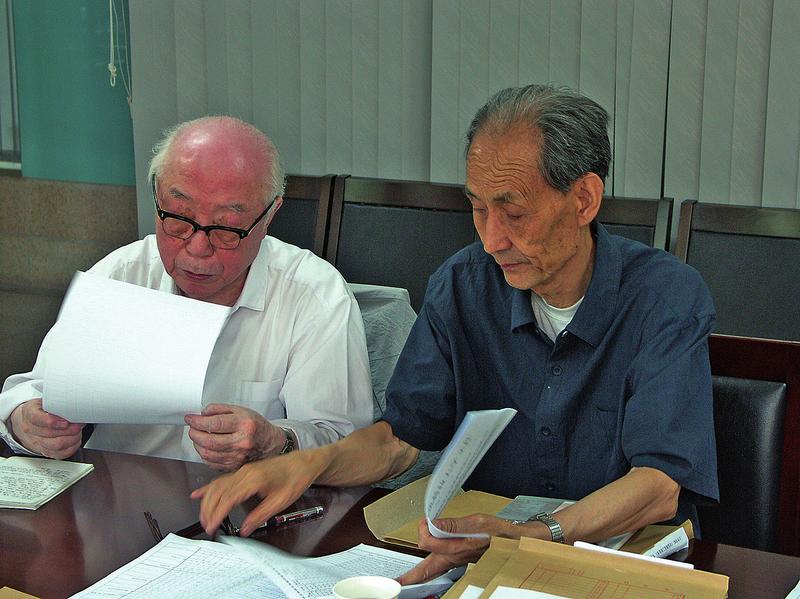

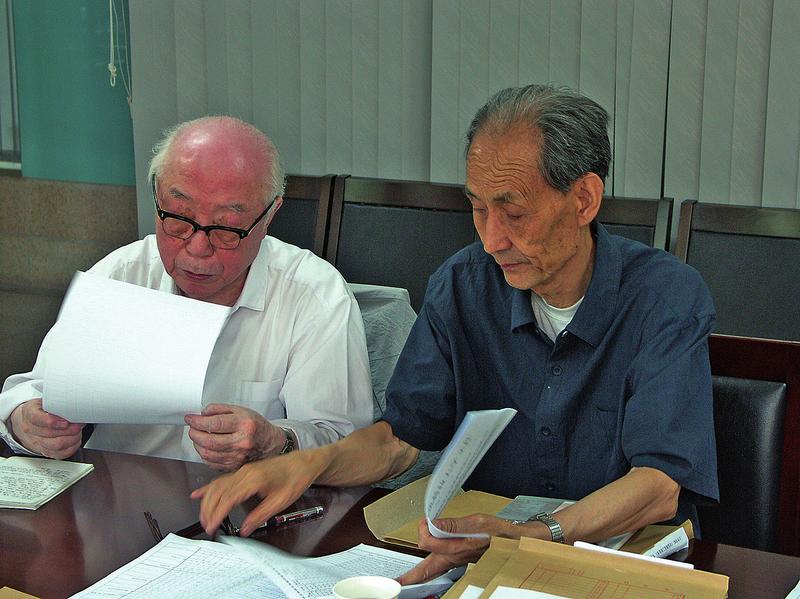

蜡炬成灰泪始干

张希衡(1930.06—2010.02),1958年哈尔滨工业大学土木系给水排水专业毕业后到我校任教,曾任环境保护、环境工程系教研室主任,西安科学技术协会委员,西安环境学会常务理事,国家教委环境工程专业教材编委会委员等,先后被评为冶院积极分子、院级先进个人、冶院先进工作者、院级优秀教师、全国环境教育先进工作者等。1987年晋升教授,指导了多名研究生,科研方向为水污染控制工程。编、审、译科技著作10本,发表论文6篇,完成科研任务5项,其中3项获冶院1986年科技成果二等、三等和一等奖,1项获冶院1986年教学改革论文二等奖。图为张希衡教授(右一)担任教学督导组成员时与耿维恕教授一起工作的场景。

每当读到唐朝诗人李商隐的诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,就想到张希衡教授。“春蚕”和“蜡炬”是对张老师一生为人、为师、为教的真实写照。作为一名专业教师,他为人师表,循循善诱,誉满桃园;作为一名科研工作者,他知识渊博,专业精湛,成果卓著;作为环境工程专业的创建人之一,在专业人才培养目标的提出、培养方案的制定、教材规划与建设、培养模式的形成与实施、科学研究和实验室建设等方面做出了杰出的贡献。

张希衡老师早年就读于哈尔滨工业大学给水排水专业,是我国首批给水排水工程专业本科生,也是我国唯一一届由原苏联专家授课的六年制大学生。他基础雄厚、专业宽泛,在数学、科学和工程学等方面都受到良好的训练,为后来从事给水排水工程及环境工程的教学、科研和工程设计工作奠定了扎实的基础。

为人师表 业内精英

张希衡教授从教四十多年来,对待教学工作兢兢业业,是环工系最受学生欢迎的教师之一;对学生的学习、生活关怀备至,与学生亲如父子;指导的本科生、研究生无不对张老师的学识、师德赞不绝口。

为人师,首先要为人学,张老师在此方面更是我们学习的楷模,杰出的典范。由于历史的原因,张希衡教授大学期间主修的外语为俄语,能熟练地应用俄语进行书面和口语交流。然而随着我国改革开放,英语成为国际交流和专业科技文献查阅的主要工具。张老师在47岁开始学习英语,并翻译出版了美国宾夕法尼亚州立大学约翰·麦克伍尔特教授编著的《高纯氧活性污泥法》。该书是将国外的环境技术最早引入国内的学术著作之一。更为可敬的是,张老师在78岁高龄开始学习计算机,并熟练掌握了操作系统、文字和图形处理。他为研究生开设讲座的讲义、PPT演示文稿,全部为自己利用计算机输入和编辑,做到了常人不可为而为之,且为之而顺之,顺之而佳之。

在科学研究方面,张老师先后承担了国家七五、八五科技攻关课题、冶金部科学研究基金、陕西省兵工局等科研项目,是废水厌氧生物处理理论和技术方面的权威。先后担任国家环境工程类专业教材委员会委员、中国金属学会冶金环保学会理事兼水污染控制专业委员会副主任委员、全国城市污泥处理与利用研究会副理事长、陕西环境科学学会理事、西安环境科学学会副理事长、西安市科学技术协会委员、《土木工程大辞典》(城镇基础设施及环境工程卷)编委、《给水排水》杂志编委及国际水质协会(IAWQ)委员。被国家教育委员会和国家环保局于1995年授予全国环境教育先进工作者称号。

在教材建设方面,由张希衡老师主编的《废水治理工程》为本专业第一本正式出版的教材,后更名为《水污染控制工程》,被国内多所高校的环境工程专业选为教材或教学参考资料。该教材的知识体系以及对污染物的分类和处理方法的归纳,为国内多本同类教材所参考或选用,被国内学术界和工程界认为对水污染控制工程的教学、科研和工程设计具有奠基性的作用。

学识渊博 专业精湛

在四十多年的从教生涯中,他先后主讲了给水排水工程专业的“工业给水及工业排水”“取水工程”和“排水工程”以及环境工程专业的“水污染控制工程”等课程,覆盖了给水排水工程和环境工程两个专业水方向的所有核心课程。张希衡老师讲课语言生动、鲜活,内容深入浅出,逻辑性强。其深厚的学术功底、精湛的专业知识和高超的授课技巧,博得了所有学生的赞扬。随着现代生物技术的发展,生物处理逐渐成为废水处理的主要方法。而生物处理的基础为生物化学和微生物学,张希衡老师对生物处理过程中碳水化合物、蛋白质和脂肪三大主要有机物的生物化学转化途径、转化机理及化学计量等方面有独到的见解。即使退休以后,他对此还孜孜以求,为环境与市政工程学院研究生开设《废水处理过程中的生物化学》讲座,将复杂、枯燥的基本有机物代谢途径进行了系统的归纳,深入浅出,引人入胜,得到了学生的一致好评。他在微生物学方面造诣深厚,尤其是对厌氧微生物中甲烷菌的形态、功能、分类等内容,在他所著述的《废水厌氧生物处理工程》中进行了精准的论述,此专著成为国内水处理厌氧微生物学的经典著作,被业内公认为废水处理生物化学方面的权威。

专业创始 奠定佳绩

我校的环境工程专业创办于1976年,历经“三废处理和综合利用”“环境保护”和“环境工程”(1984年正式定名)三个专业发展阶段,张希衡老师历任三个阶段的教研室主任,为专业的设立、建设和发展进行了大量开创性工作,从而奠定了我校环境工程专业在国内的地位。环境工程专业为国家1977年恢复招生后新设立的专业,各校对环境工程专业的培养目标、课程设置、教学内容等莫衷一是。1984年,我校主办了教育部全国环境工程专业教学研讨会,由我校提出的环境工程专业培养方案得到了与会兄弟院校的一致肯定,成为全国环境工程专业培养的基础模式。

在张老师的带领下,我校的环境工程学科也得到了快速发展。环境工程学科早在1984年获得了硕士学位授予权,是全国较早获得硕士学位授予权的院校之一。张希衡老师作为最早的硕士生导师,指导了环境工程专业首批硕士研究生,为本学科研究生培养方案制定、研究生课程教学及课题指导工作进行了开创性的工作,为本学科的发展做出了突出的贡献。

教书育人 良师益友

张希衡教授在职期间,不仅担任主干课程的讲授任务,而且直接参与诸多实践教学环节,他的身影一直活跃在教学第一线。在青年教师的课堂里,总能看到张老师要么在课堂听课,要么在讲台上比划,一遍又一遍地指导青年教师如何上好课;在课间,张老师经常和学生们进行交流,要么聆听学生的建议和要求,要么对学生的提问进行耐心、细致的解答;在环境工程教研室,经常能看到张老师对教学文件、教案进行认真查阅,不时提出宝贵修改意见;甚至在实验室和工程现场,也会发现张老师瘦弱的身影,他正在把自己宝贵的专业知识和工程经验毫无保留地传递给青年教师和学生。

张希衡教授在办理退休手续之后,仍然积极投身于教学、科研及青年教师培养。尽管不能直接上讲台讲课,但张老师一直热爱并关注着讲台,不仅直接指导青年教师讲课,而且作为教学督导组的一员,本着“提醒加引导,帮忙不添乱”的原则奉献着自己宝贵的余热并一如既往地支持着教育事业,在督导的听课笔记上认真撰写体会、心得,为环境学院的教学工作和学科发展献计献策。这些难能可贵的言行和建议,对青年教师成长、本科课堂教学质量的提高起到了至关重要的作用。在科研上,张老师依旧不断挖掘、积累新的研究方向,毫无保留地与青年教师进行交流。张老师对青年教师的爱是无私的,对青年教师的帮助是无限的。他不为自己,一生都是在为他人帮忙。

环境学院王志盈教授评价张老师时说:“张希衡教授虽然不是博士生导师,但他是博士生导师的导师。”是啊,导师的导师,环境学院有多少人受益于张老师的指导和教诲,谁又会去在乎他有没有“博导”这个称号呢!

虽然张希衡教授离开我们已经六年多了,但他渊博的学识、求实的态度和乐于奉献的精神不愧为教师的楷模,不断激励着我们。

(文/环境工程教研室)