发布日期:

呕心倾教育 力行尽职责

编者按

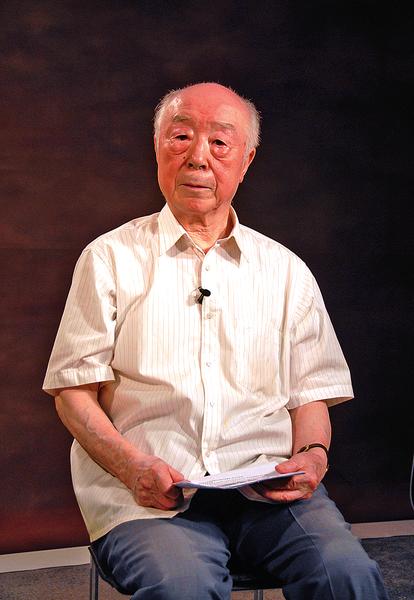

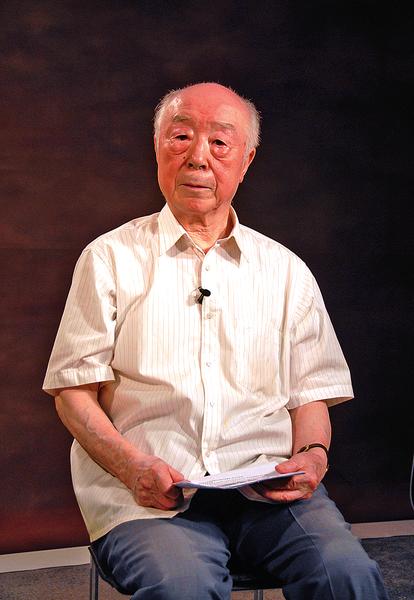

2016年4月1日,雨后初晴,清明在即,我校又一位德高望重的老人走了。96岁高龄的耿维恕教授因病医治无效,与世长辞。耿维恕是学校近几年健在的唯一一位见证抗战时期西北工学院办学历史的老人,亦是“古路坝灯火”的亲历者之一。耿维恕1944年从西北工学院土木系毕业并留校任教,1956年随学院调入我校,九十多岁时还在热心为学校服务,时常坐在教室后听青年教师讲课,检查教学情况。

本报特别刊发耿维恕教授的弟子之一、材料学院尚建丽教授的文章,以示纪念。

◇尚建丽

翻开案头上摆放的《李开复文集》一书,《我的教育观》一文让我陷入沉思。

这本书是耿老师十年前送给我的。当下再细细品读,从中体会其深邃哲思和独特视角,责任意识和教育素养的同时,也深深地为我的导师广博的知识和开阔的视野所感动。多年来,每当耿老师读完一本书,都会推荐给我,有时也会将书籍送给我。书的内容涉及有关教育的人物、论述等方方面面。每次读罢,合书沉思,感觉通过读这些书,不仅收获了对教育本质属性的认识,还感悟到了文字所承载的个性、魅力、思想与精神。

斗转星移,岁月飞逝,一转眼,我跟随耿老师攻读研究生至今,已经过去了三十个年头,我也在教学、科研等方面取得了一些成绩,但这些成绩的取得,与先生一直以来的鼓励、关心和教导密不可分。

毕生为教育事业呕心沥血,年逾九旬仍为学校教学督导工作尽心尽力的耿老师,其所具有的思想、理念和品质,是值得我们教育教学工作者回顾和学习的。

细节彰显师表 行为诠释品格

耿老师在从教的72年里,始终保持了为人师表、甘为人梯的敬业精神,印证了他的一个观点,即“教师持有什么教育理念,就会直接影响教师有什么行为”。回顾耿老师的教学历程,每一阶段、每一细节无不渗透和体现着他这一关于做事和做人的朴素道理。记得改革开放初期,我校恢复研究生招生制度不久,在许多研究生专业教学中,教材极其缺乏。为了满足教学需要,耿老师根据当时混凝土专业人才培养计划,主动承担了试用教材的编写工作。他找资料、查文献,在打字复印尚未普遍使用的年代,一字一句地撰写出了第一部适用于研究生教学的混凝土质量控制试用教材,为研究生培养中教学目标的实现提供了保证。我们从教材中的概念、符号、公式中,看到的不仅是耿老师对混凝土质量控制理论的清晰认识和深刻见解,更能从字里行间体会到他那认真的态度和严谨的作风。

退休后,耿老师还孜孜不倦地编著了许多书籍。编写过程中,大到框架内容,小到字词搭配和标点符号的使用,他都认真仔细审核,严格把关,从不马虎草率对待。耿老师淡泊名利,从不计较个人得失,工作总是做了又做,但著作署名的位置却是让了又让。为了提携后辈,他尽力为年轻人争取机会,千方百计推荐,与耿老师接触较多的师生无不对先生开阔的心胸和宽宏的气度深感敬佩。他总是说,我非常乐意做我力所能及的事,只要还能对教育事业、对人才培养发挥一点作用,我心里就感到欣慰。

耿老师就像其他长辈一样,时时处处关心着我们的成长。每当看到我们在教学科研工作上取得成绩时,他总是高兴地鼓励我们再接再厉;每当我们需要他的指点时,他总是二话不说,慷慨助力;每年到了研究生写论文或是找工作之际,他总是关切地询问每一个学生的情况。当我将一本本研究生毕业论文送给耿老师,请他修改审阅时,90多岁高龄的老人总是一丝不苟、逐字逐句认真阅读。遇上内容有表达不清或不当时,他用红笔一一勾出并在旁进行注释;遇上错别字或是标点符号使用有误时,他也一处处地加以更正,然后将学生叫到跟前,带上老花镜,以一贯温和的语气,一遍遍讲解和叮嘱,直到学生全部听明白,搞清楚。学生走了一批,又来了一批,这一幕幕场景,凝结着老一辈教育者的心血,也春风化雨般地浸润着学生们的心田。拿到他批阅的论文,总是会令我乃至所有得到帮助的学生,从心底里发出颇多感慨,他用自己的点滴行为,让我们看到了何为言传身教、为人师表。

求实创新 奉献教研

耿老师的奉献及求实精神,在国内混凝土工程界有口皆碑,这缘于他能够站在交叉学科的前沿,把握科技发展新动态,将所学专业土木工程与材料有机融合,并将科学理论用于工程实际,这是最值得称赞和学习的。他能够将所学知识与国家民族命运相结合,在社会发展的不同时代里,都毫无保留地贡献于祖国。尤其是在国家建设需要的时候,不提任何条件,毅然决然地积极投入,充分体现了耿老师的理想追求和价值取向。20世纪50年代,面对我国生土建筑发展的需要,耿老师承担了一项关于土坯方面的课题。过程中,为了将生土结构和材料的理论与实践结合起来,他查资料、下农村、搞调研、自制磨具,一身土、一身汗,在艰苦的科研条件下进行了大量的实验,获取了珍贵的生土材料基础数据,为当时我国西北地区生土建筑的应用推广提供了重要依据。

在当时,国内混凝土工程质量标准还是一片空白,应国家建设和社会发展需要,耿老师作为主要编写人积极投入到标准的编写工作之中。从70年代的混凝土质量控制标准、80年代的早期推定混凝土强度标准到90年代的混凝土强度检验评定标准,耿老师亲自到图书馆查阅资料,翻译文献;实验过程中需要大量的重体力劳动,如打混凝土、拆试模、搬试块等,耿老师不顾年岁已高,毅然坚持在第一线,对所测的每一个数据都一丝不苟地认真核对、仔细分析;遇上加热养护实验,就得加班加点,他仍坚持参加。在他们老一辈学者们的艰辛努力之下,我国混凝土质量控制标准领域的空白得到了填补并不断地向前发展。

为了给标准日后的修订完善提供依据,耿老师并不满足已有的一些理论,而是跟踪国际前沿,积极探索新的思路。为此,他潜心钻研,时常拿出撰写的新稿件与我们交流。每当看到耿老师的手稿,撰写的认真程度,踏实的治学作风,总是令我们后辈感动不已。如今,两部标准经过后续修订完善,分别获得了华夏科技进步一、二等奖,这一成绩的取得,其中蕴含着耿老师的许多心血和智慧。

耿老师作为土木工程与材料交叉融合发展的见证人和践行者,能够在结合土木结构和建筑材料的理论及试验中投入热忱的思想情怀,使其在教学和科研方面充满了强大的生命力和影响力。同时,耿老师倡导的个性全面发展之创新教育理念,使我成为受益者之一。我本科所学专业是建筑工程(现在的土木工程),留校任教后并没有从事原有专业的教学工作,因此,在跟随耿老师读硕士研究生的过程中,我始终为研究课题而纠结。正是耿老师指导我取结构专业与建筑材料相结合之长补单纯以材料为材料之短,从论文选题到构架确定,从分析理论到试验设计,在先生创新教育思想的引导下,我顺利完成了毕业论文,并在全国学术交流会上受到专家学者们的关注。从耿老师的教学思想中真切感受到师者的风范,为我今后从事科研工作,遵循客观事实,坚持科学态度,打下坚实基础。

追求价值取向 敬业乐群

为了提高本科教学质量和水平,作为学校内部教学质量监控体系强有力的制度之一,我校于1999年成立了本科教学督导组,耿老师担任督导组首任组长。

每次去听课,他准时到教室,不管严冬夏日,刮风下雨,他和学生一起认真听讲并详细记录课堂情况。他总是将各个老师反馈的信息,进行认真汇总和梳理,及时向有关领导反映对教学改革的意见建议。

在督导过程中,耿老师将青年教师的教学态度、讲课情况作为关注的一个重要方面,利用听他们讲课的机会,结识了许多青年教师。耿老师会去了解他们生活、学习情况以及对促进教学水平提升的想法。碰上有思想顾虑的教师,他会鼓励和指导,遇上有困难的教师,他会尽己所能地帮助他们。担心他的身体受到影响,我们曾经几次劝说,让他保重身体,耿老师总是付之一笑。从他和蔼可亲的面容上,我们得到的答案是,在自己所热爱的教育事业中发光放热,是耿老师毕生所追求的精神境界和人生乐趣。