发布日期:

建大求学时代的点滴往事

◇王晓昌

时光如梭,我的母校西安建筑科技大学迎来了她的六十寿辰。作为建大昔日的学生、今日仍在职的教师,我总忘不了本科和硕士研究生长达六年半学习期间的点滴往事,很想用文字写下自己的深刻记忆,与同事和同学们分享。我曾多次说过,我们这一代有过不幸的经历,但我们仍属于幸运的一代。文革十年导致我初中高中的学习名不副实,但在全国恢复高考的1977年,我是全国570万考生中27.3万幸运儿之一,被当时的西安冶金建筑学院录取,翌年之初开始了我在母校的求学生活。

初进校园,一切都新鲜。对于1972年就高中毕业的我,与记忆中的中学校园相比,这里校园之大,环境之优美,让我深感置身于一个新的世界。绿茵中的老西坪阶梯教室是那样安静,满教室的听讲生都被台上老师引人入胜的讲授所吸引,不时夹杂着黑板上粉笔的沙沙声,犹如沉浸在神圣的殿堂之中;图书馆内鸦雀无声,藏书室中高高的书架,一眼望不到边,按照书卡编号寻找借阅的书籍,真像遨游于知识的海洋之中。

年轻的朋友可能要说,学校不就是这样吗,有什么稀奇?但你可知道,当时入校大学生半数以上都有上山下乡或工厂劳动数年的经历,只有这批人能真正体会到“久旱逢甘露”的甜蜜。

从现在的观点来看,本科四年中我们的生活是极其单调的,“宿舍-食堂-教室-图书馆”四点一线,例外的就是操场的运动。对“七七级”而言,用“忘我”来形容学习态度一点也不过分。

激发我们学习热情的,不仅仅是对知识的渴望,更重要的是各门授课老师丰富的学识、精湛的教学手法、严密的治学态度的感染和激励。应当说,学校为我们安排了很强的师资阵容,老师们都身怀绝技但十年中未得以充分展示,面对一批渴求知识的学子,他们恨不得把所有的东西都传授给我们。我做过课代表也做过学习委员,有幸翻阅过基础课老师的讲稿,那完全不是教科书内容的摘录,而是原原本本的论述推导过程,夹杂着红笔的圈圈点点——那是老师课前付出心血的标记!我学的是给水排水专业,但至今头脑里还能闪现出刘铮老师在“结构力学”课中讲授悬臂梁受力分析一节的风姿,由浅入深的精辟讲解,使我对这门“副课”产生了浓厚的兴趣。专业课的“排水管网”是于泮池老师讲授的,他将排水区域内的雨水径流形成和管网汇流过程分析得那样透彻,让我认识到,看似简单的工程问题背后,有着深奥的工程科学原理。

那时的老师答疑时间实际上是夹杂着争辩的课外讨论——老师允许我们这样做,告诉我们争论有利于大家对问题的理解。设计课、实习课、实验课都是我们与老师深入交流,从书本以外获得知识的好机会。通过这样的本科学习,我们切身感受到了建大作为建筑老八校之一的深厚学术底蕴和强大的师资力量。正是由于这个原因,我爱上了自己的专业,更认为建大是这个专业最好的学校,所以从大三起就下决心考研,且目标还是瞄准本校。

说到准备考研,也想回忆一下相关的趣事。我国正式实行学士、硕士、博士学位制度是1981年1月,因此真正意义上的学位研究生招生也始于1981年,那是我们进入大四的年份。一批有志继续深造的“七七级”学子从得到国家即将正式招收学位研究生的消息起就摩拳擦掌,开始了复习的准备。专业教研室的老师们也对这批“斗士”给予热情鼓励,告知我们英语和数学是衡量考生基础扎实与否的最重要科目。如今我校每年招收硕士研究生人数已接近2000人,而当年全校各专业总共也就招收十几名研究生,谁都深知难度会有多大,竞争会有多激烈。

在文革期间上初中高中的我们这一代人,是进入大学才开始背英文的26个字母,你能想象通过怎样的努力才能在大四时具备考研的英语水平。就我而言,从大学第一天起,每天用于英语学习的课外时间就没有少于2小时,除了学校安排的英语教材以外,当时在高校流行的《英语900句》《今日英语》《基础英语》等影印原版书籍都是我们的附加教材,感到不够再到东大街外文书店买英语读物。为了熟悉科技和专业英语,大二第二学期结合给水排水专业的“水力学”课程学习,我从图书馆借了一本内容相近的英语教材,不仅利用课余时间全部精读,还用英语做完了教材中的每一道习题。当然,考研冲刺之前重点做的事情还是把所有收集得到的英语题挨个去做,去体会答题的技巧。

再说数学,我做完了《吉米多维奇数学习题集》中所有的微积分习题,以及手边所有的模拟试题。记得那年考研也和我们本科入学考试一样是在秋天,集中复习鏖战的最佳时间则是那年的暑假。我和几位准备考研的同学都没有回家,连电风扇也没有的宿舍里,光着膀子伏案学习,每隔一小时去水房从头到脚浇一桶水把自己冷却后接着干。

你别说,功夫不负有心人,那年考研我校的数学题是基础课部最负盛名的潘鼎坤教授出的,据说是进行国家数学统考之前我校考研数学题最难的一套,我得了最高分的86.5分,多年后潘老师见到我还提起此事。当时就列为全国统考的英语我考了85分,后来得知那一年通过英语统考选拔直接出国读研的分数线是80分。就这样,我如愿以偿考取了母校的硕士研究生。

我们1982年初研究生入学,但称之为研究生1981级以和半年后入学的1982级相区别。难忘的是,全校这一级14名硕士研究生享受着当今研究生所没有的特殊待遇:与见习教师相同,每月48.5元的工资待遇,佩戴“红校徽”,周三下午参加教研室集体活动。此外,学校还为每位研究生提供了一台当时属于“奢侈品”的日本产三洋牌磁带录放机(我经历的较为正统的英语听力训练就是充分利用这台设备起步的)!

给硕士研究生授课的师资阵容之强大也远非今日的博士研究生所能得到的,基础课的数理方程和变分法由我上面提到的潘鼎坤教授主讲、数理统计由李耀林教授主讲、科学方法论由曾孝威教授主讲……本来就只有14名硕士生,学建筑学的还不听数学课,所以无疑就成了小班上课,讲授、答疑加讨论,生机勃勃,每节课都有收获,课外还要阅读参考资料。研究生阶段的数学课对我而言不仅是数学知识的学习,更重要的是在名师的开导下锻炼了逻辑思维和数学分析能力。因为有了对数学的浓厚学习兴趣,潘老师和李老师主讲的数学课我的考试成绩都是满分!至今回忆起来还有点自豪感。曾老师结合课程的讲授启发我们用科学方法论进行案例分析,我为此专门拜访了专业教研室两位从事科研的老师,在他们的帮助下分析科学研究的哲理和方法,撰写的报告得到曾老师的高度赞赏。

因为研究生数量不多,当时都是由一个导师组集体指导硕士研究生。我的学业属于环境工程学科的给水处理方向,于泮池、曹翀、金同轨三位教授是一个导师组,经常一起和我讨论实验研究工作,这是今天的硕士生完全不可能得到的指导条件。我清楚地记得,三位老师分头负责给我们讲授水质控制工程专业课中的混凝、沉淀、过滤技术部分,教材都是他们在阅读大量国外文献的基础上,结合自己的研究经验编写的。限于当时的条件,教材都由老师们一字字誊写在稿纸上,再影印制版而印刷成书。我的书架上至今还保留着这些教材,看着早已发黄的页面上导师们隽秀的笔迹,我能不断回味一种师道和学风的传承。

那时教授们也没有固定的办公室,家里也没有电话,我有问题经常就直接到导师家里造访,却从来没有被责备过。实际上那时老师们的住房面积小,工作条件也很有限。我清楚地记得,一次到曹翀老师家去,他坐在一个小板凳上,伏在一个木椅子上,地上放着一沓书和资料,在修改我的论文,原因在于家里仅有的一张写字台已被孩子占用了。我的老师就是在这样的条件下,以这样认真的态度来培养他的研究生。写到这里,我眼眶不禁有些湿润。

庆祝母校的六十年华诞,我想用以上这些说起来并不气势磅礴,但在我心里却不时掀起波澜的点滴往事的回顾来表达我与母校间的情结。大学是人才培养的殿堂,我的知识、我的技能、我今天能取得的一些成就,都源于母校对我的培养,源于我上面提到的,以及由于篇幅限制没有提到的各位老师为我付出的心血。

由于这些往事在我心中难以磨灭的印记,我硕士毕业后立志在母校做一名好的教师,出国攻读博士学位时不断在考虑所做的课题今后回来能否继续,在国外工作期间不时想着怎样积累科研经验将来为母校的环境学科建设起更大作用。因此,当我在国外漂泊多年后决定回国工作时,义无反顾地选择了母校。

几十年过去了,昔日培养我的老师们已经到了暮年,我自己也已是剩余工作时间不多的老教师。母校未来的建设和发展有待于我们,更有待于我们的学生、甚至学生的学生一辈的努力,而在这个过程中,传承建大的优良传统和学风将至关重要。希望这篇短文能加深年轻的同事和同学们对建大的了解。

作者简介:

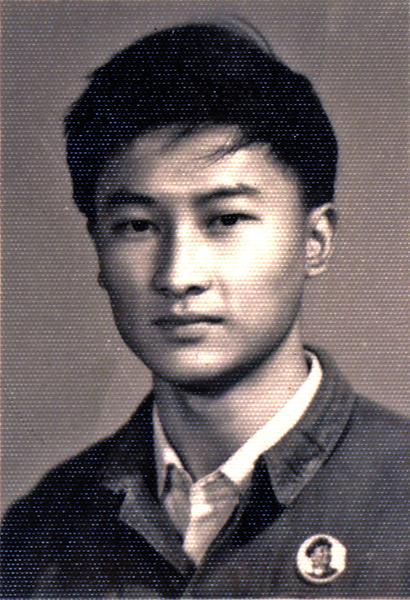

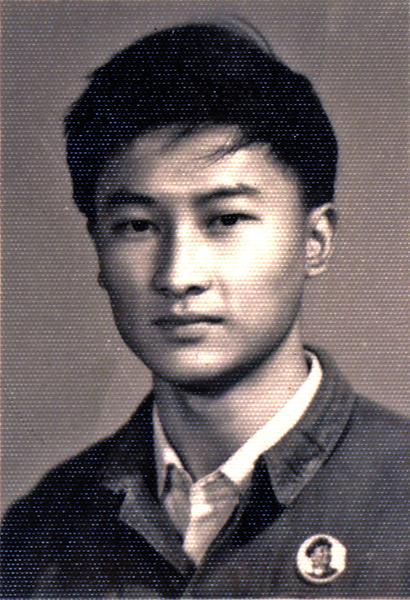

王晓昌,1953年12月生,四川成都人,1978年进入我校给水排水专业学习,1982年至1984年在我校攻读硕士研究生,毕业留校任教,1992在日本北海道大学获环境工程专业博士学位,1998年回国至今为我校环境学院教授,曾担任我校副校长、环境学院院长。其长期从事水和废水处理技术、污水资源化技术、城市水环境改善领域的研究,为我校环境工程国家重点学科带头人。